Reconstructions d’identités en Asie centrale après 1991

Un article sur l’Asie centrale co-écrit par Adrian Olivesi et Laureen Lescop dans le cadre du dossier thématique « Trente ans après, le pluralisme dans l’espace postsoviétique »

Introduction

Engendrées par le démantèlement du système politique et territorial de l’Union soviétique au cours de l’année 1991, les cinq Républiques d’Asie centrale[1] — le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan — sont désormais en passe de dresser le bilan de trois décennies d’indépendance. La dislocation politique, économique, idéologique et sociale du cadre soviétique représentait à cet égard une opportunité historique pour ces anciennes Républiques socialistes soviétiques d’Asie centrale. Il s’agissait d’une opportunité, pour ces États nouvellement indépendants de connaître pour la première fois véritablement la liberté de prendre leurs propres décisions sans subir l’interférence d’une autorité centrale exogène. Définitivement sortis du giron de l’État fédéral soviétique, ces pays ont pu renouer avec leurs racines historiques et identitaires tout en s’affranchissant des legs hérités par plus d’un siècle et demi de colonisation russe, dont soixante-dix ans au titre de la présence soviétique dans la région.

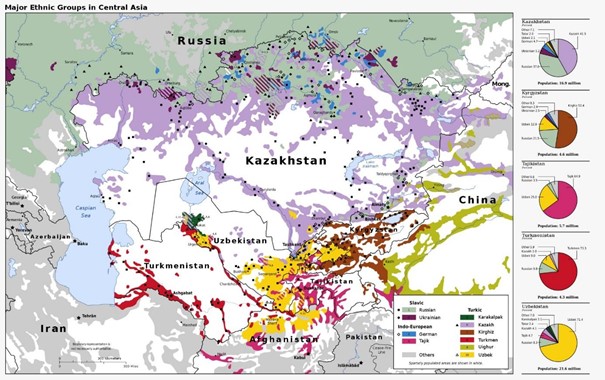

Image : The ethnolinguistic patchwork of Central Asia in 1992, CC BY-SA 3.0

Dotée d’une histoire riche et complexe, l’Asie centrale constitue le berceau de nombreuses entités politiques florissantes ayant successivement ou conjointement exercé leur contrôle sur la région[2] jusqu’au terme de sa conquête par l’Empire russe (1839-1895). En revanche, aucun État centrasiatique contemporain n’avait précédemment existé sous la forme d’un État-nation indépendant ou dans une configuration territoriale similaire avant d’être émancipé de la tutelle de Moscou. Ces pays n’ont donc été en mesure d’entreprendre leurs processus de construction étatique de manière parfaitement autonome qu’à l’issue de la désintégration du système fédéral soviétique. Particulièrement soucieux de préserver leur autonomie nouvellement acquise, les jeunes États d’Asie centrale ont par conséquent veillé à affirmer leur souveraineté politique de même que leur individualité culturelle au sein de la région. Ces anciennes Républiques socialistes soviétiques ont ainsi respectivement adopté des trajectoires distinctes sur le plan politique, économique et social, mettant ainsi de nouveau un terme à l’appréhension de l’Asie centrale comme un espace unitaire et homogène d’un point vue politique[3].

Malgré les spécificités culturelles relatives au substrat nomade (Kazakhs, Kirghizes et Turkmènes) ou sédentaire (Ouzbeks et Tadjiks) des sociétés pré-coloniales qui constituent leurs identités nationales respectives, et en dépit de leurs cheminements différenciés depuis l’indépendance, les États d’Asie centrale partagent encore aujourd’hui de nombreux traits hérités d’une histoire commune. Liés pour quatre d’entre eux[4] par une certaine unité ethnolinguistique due à leur appartenance aux peuples turciques progressivement établis dans la région à partir du VIe siècle, les pays d’Asie centrale présentent tout d’abord une relative uniformité culturelle[5]. Les ramifications du système politique instauré par l’Empire tsariste puis l’État fédéral soviétique afin d’administrer leurs territoires se sont ensuite répercutées de manière prépondérante dans l’organisation de la société. L’empreinte de ces politiques coloniales et d’ingénierie sociale sur la (re)configuration de l’espace centrasiatique et l’agencement des rapports sociaux au sein de ses communautés locales et régionales a ainsi profondément transformé l’ensemble des référents culturels et identitaires des États d’Asie centrale post-soviétiques.

Les liens structurels développés entre l’autorité centrale moscovite et sa périphérie centrasiatique n’ont pas été sans conséquences sur la manière dont les États d’Asie centrale ont expérimenté les violentes transformations résultant de l’accession à l’indépendance. À la différence d’autres Républiques socialistes soviétiques, leur indépendance est en effet loin de constituer l’aboutissement d’une entreprise de libération nationale portée par des mouvements populaires ou par des discours d’intellectuels dissidents[6]. Bien que les responsables nationaux à la tête de ces Républiques aient plaidé en la faveur d’une meilleure prise en compte des spécificités culturelles de l’Asie centrale par le pouvoir central[7], ces derniers se sont néanmoins opposés à la réforme du système fédéral soviétique envisagée par la Pérestroïka[8]. Assistant à l’effondrement du régime communiste sur lui-même, les élites politiques et les populations d’Asie centrale ont pour la majorité d’entre elles vécu la dissolution de l’Union soviétique comme une forme d’abandon de la part de Moscou[9].

Peu préparés à accéder au statut d’États indépendants, ces pays ont été rapidement confrontés à d’importants défis politiques, économiques et socio-culturels. Héritières de l’appareil soviétique, leurs institutions sont tout d’abord handicapées par une faiblesse structurelle et une corruption endémique. Découlant d’un clientélisme profondément ancré au sein de leurs systèmes politiques, ces fragilités nécessitaient (et nécessitent toujours) de mettre en œuvre d’importantes réformes en matière de gouvernance. Fortement dépendantes des autres Républiques fédérées sur le plan économique ainsi que de la manne financière de Moscou, les États d’Asie centrale sont ensuite frappés de plein fouet par une forte récession économique. Celle-ci se traduit alors par une dévaluation brutale de leurs monnaies nationales, une importante hausse du taux de chômage, ainsi qu’une paupérisation massive de leurs sociétés[10]. Ces pays devaient enfin accomplir par elles-mêmes un processus d’industrialisation, d’urbanisation et de transition démographique, dont le caractère inachevé amplifiait encore davantage les tensions socio-économiques alors à l’œuvre.

Les gouvernements des Républiques d’Asie centrale étaient donc premièrement confrontés à la difficulté d’assurer leurs processus de transition sans pour autant succomber à l’instabilité sociale et politique engendrée par une précarité économique et une fragilité institutionnelle menaçant de devenir structurelles. Les responsables politiques centrasiatiques devaient d’autre part affronter la complexité inhérente à la création de nouvelles sociétés. Celles-ci étaient alors déconcertées par la fin de leur appartenance à un ensemble politique qui avait façonné l’identité et les cadres de représentation dans le but de s’assurer de leur docilité et de leur cohérence interne. Sortis de leur relatif isolement, les États d’Asie centrale ont par conséquent été amenés à redéfinir leurs identités et racines culturelles tout en reconstruisant un dialogue au sein comme à l’extérieur de leurs espaces nationaux[11]. En résumé, le choc provoqué par la dislocation politique, économique, sociale et culturelle du cadre soviétique fut si abrupt qu’il se répercuta sur le rythme et l’ampleur des transformations à l’œuvre depuis l’indépendance des États d’Asie centrale jusqu’à nos jours[12].

Pourtant, les trente années écoulées depuis le début de la période de transition représentent une période fondamentalement courte au regard du poids de la présence russe ainsi que de l’inertie des politiques mises en œuvre par le parti communiste dans la région au cours du siècle dernier[13]. La confrontation de l’Asie centrale à la colonisation tsariste puis sa participation à l’expérience soviétique se sont en effet manifestées par de multiples transformations sociales globalisantes dont les effets sont encore perceptibles à l’heure actuelle[14]. On ne peut donc se contenter de décrire l’indépendance de 1991 comme un nouveau départ malgré les profondes mutations engendrées par la dissolution de l’Union soviétique dans la région. Il est donc intéressant ici d’étudier l’impact du processus de transition des États d’Asie centrale sur la question identitaire et culturelle au sein de leurs sociétés respectives, ceci tout en demeurant attentif à l’examen de la place du changement et de la continuité dans leurs trajectoires individuelles depuis l’indépendance[15].

Afin d’introduire les principales dynamiques relatives aux transformations du phénomène culturel dans la région, il convient en premier lieu de réintroduire les cinq républiques d’Asie centrale dans le contexte de leur création par le pouvoir soviétique. On s’intéressera ensuite au rôle tenu par les politiques ethno-nationales puis linguistiques mises en œuvre par les gouvernements des États d’Asie centrale post-soviétiques comme partie intégrante de leur processus de transition à la suite de la dislocation de l’ex-URSS.

I. La construction de l’identité nationale des États d’Asie centrale indépendants — entre transformations et persistance de l’ethno-nationalisme soviétique.

A. L’ethnicisation de l’organisation territoriale centrasiatique par le pouvoir soviétique :

Les contours frontaliers des futurs États d’Asie centrale furent délimités au terme du processus de soviétisation de la région, entre 1924 et 1936[16]. Cette transformation de l’organisation territoriale des espaces conquis par la Russie tsariste (1839-1895) puis contrôlés et administrés par l’Union soviétique (1917-1991) reposait alors sur une « politique des nationalités » conceptualisée par Joseph Staline[17]. Cette perspective de division nationale et territoriale de la région a toutefois des racines plus profondes. En 1913, Lénine envisageait d’ores et déjà de procéder au découpage et à la répartition des républiques socialistes selon la composition ethnique de leurs populations[18]. En appuyant « l’auto-détermination des peuples », celui-ci comptait ainsi s’attirer le soutien des peuples autochtones non russes au sein de l’Empire tsariste pour mener la révolution bolchévique. Le découpage de l’Asie centrale en cinq États-nations est ainsi présenté par l’historiographie soviétique comme résultant de la reconnaissance des « droits nationaux » par l’État bolchevique en 1917[19]. Mise en œuvre par Moscou avec le concours des élites soviétiques d’Asie centrale[20], cette politique des nationalités visait à créer plusieurs républiques socialistes soviétiques différenciées sur la base de « délimitations nationales »[21]. La constitution de ces entités politiques fédérées à l’Union soviétique reposait par conséquent sur un processus de dissociation et de catégorisation ethnolinguistique élevant certains groupes ethniques prédominants au rang de nationalités titulaires. La constitution des cinq républiques socialistes soviétiques d’Asie centrale dans leurs frontières actuelles ne s’est toutefois stabilisée qu’à compter de 1936, à l’issue d’un processus de retouches successives de leur tracé, illustrant de fait la complexité d’une telle entreprise[22].

D’un point de vue idéologique, le parti communiste justifiait la délimitation territoriale de l’Asie centrale en républiques se distinguant par leur nationalité éponyme comme la première condition de l’émancipation et du développement des populations centrasiatiques[23]. En dehors des efforts de modernisation portés par la diffusion du projet civilisationnel soviétique, la rationalisation ethno-administrative de l’espace centrasiatique impliquait une profonde redéfinition du maillage territorial permettant aux bolchéviques d’exercer leur autorité dans la région[24]. L’édification d’entités politiques autonomes correspondant à des espaces de peuplement culturellement et ethniquement homogènes contribuait en effet au renforcement de l’ancrage du pouvoir soviétique dans la région[25]. Il s’agissait non seulement d’affaiblir la loyauté des populations centrasiatiques envers leurs institutions et structures sociales (locales, tribales et claniques), mais aussi de supprimer les référents territoriaux et culturels susceptibles d’alimenter une concurrence idéologique[26] ou une opposition concrète[27] à la présence des autorités soviétiques dans la région[28]. Ce découpage concourrait ainsi à la dissolution du sentiment d’appartenance régionale « turkestanais » au profit de l’identité nationale et territoriale des Républiques socialistes nouvellement formées. Élaborée comme un levier d’intégration et d’unification, cette réforme du maillage territorial centrasiatique avait alors pour dessein d’entériner une mutation des identités socio-spatiales au profit du pouvoir central[29].

Pourtant, ce découpage artificiel et l’attribution des identités territoriales de ces républiques sur une base communautaire se transposaient mal à l’Asie centrale. En effet, les délimitations nationales justifiant selon le parti communiste la création de ces entités politiques ne tenaient que peu compte du caractère multi-ethnique des États ayant précédemment organisé l’espace centrasiatique[30]. La démarcation de nouveaux territoires nationaux selon l’ethnicité des populations autochtones a notamment été entravée par les caractéristiques géographiques de la région, celles-ci étant porteuses de discontinuités majeures au sein des futures républiques d’Asie centrale[31]. Concentrés dans les vallées, piémonts, oasis et deltas, les foyers de peuplement y sont majoritairement localisés en périphérie et séparés par des axes montagneux, de même que par des étendues steppiques ou désertiques. Les provinces du Turkestan russe (« uyezds ») concentraient par exemple des districts (« volosts ») de peuplement tadjik, des oasis et terres cultivées par des fermiers ouzbeks, elles-mêmes bordées de pâturages parcourus par des éleveurs kirghizes ou entourées de steppes et de semi-déserts arpentés par des confédérations de tribus nomades kazakhs ou turkmènes[32]. L’application du concept occidental de « nation » s’avérait donc particulièrement peu adaptée à des territoires marqués par une importante imbrication ethnique résultant de niches écologiques économiquement complémentaires[33]. Tandis que le principe des « délimitations nationales » justifiait a priori le découpage des républiques socialistes d’Asie centrale, il résulte des caractéristiques de peuplement spécifiques à cette région qu’aucune des frontières tracées par les autorités soviétiques ne correspondait véritablement à une frontière ethnique[34]. L’absence de rationalité[35] de ce découpage a par conséquent abouti à ce que des communautés appartenant à l’une ou l’autre de ces ethnies se retrouvent isolées en dehors des frontières de leur État titulaire[36]. En outre, les territoires attribués aux anciennes républiques socialistes d’Asie centrale ont tour à tour constitué des destinations privilégiées pour de nombreux colons ou immigrés, ainsi que pour la déportation de certaines populations au sein même de l’Union soviétique, ces dynamiques contribuant ainsi à renforcer le caractère relativement « cosmopolite » de la région[37].

En dépit de l’existence de contraintes à l’individualisation des espaces géographiques des nouvelles Républiques socialistes d’Asie centrale, leurs frontières politiques se sont imposées en démarcations identitaires à la faveur de l’appropriation graduelle des catégories d’appartenance étatiques et civiques par les populations centrasiatiques. D’abord peu structurées, les identités territoriales résultant de la création et de l’attribution d’une ethnie tutélaire à chacune de ces entités politiques ont été progressivement assimilées et intériorisées par leurs populations respectives. La sédentarisation des populations nomades, la généralisation de l’alphabétisation ou encore le relatif essor économique de ces républiques socialistes au cours de la période soviétique ont également contribué à l’émergence de sentiments nationaux s’imposant comme les matrices identitaires des États d’Asie centrale nouvellement indépendants[38].

B. La continuité de l’institutionnalisation du nationalisme ethnique dans les États d’Asie centrale post-soviétiques

À compter de la dislocation de l’Union soviétique et de l’accession des anciennes républiques socialistes d’Asie centrale à l’indépendance, les gouvernements à leur tête se sont employés à affirmer la souveraineté de ces jeunes États sur leurs territoires et frontières internationales nouvellement acquis[39]. Afin de consolider leur intégrité territoriale ainsi que de renforcer la légitimité de leurs régimes respectifs, les élites politiques centrasiatiques ont alors activement entrepris de renforcer la cohésion de leurs sociétés en se réappropriant le discours ethno-nationaliste auparavant tenu par les autorités soviétiques afin de justifier le découpage territorial des républiques socialistes d’Asie centrale. En dépit du remodelage des identités nationales dans le but de constituer des ensembles ethniquement, linguistiquement et culturellement distincts, leurs nombreuses similarités représentaient une menace pour le bien-fondé des démarcations territoriales héritées des anciennes républiques socialistes. La promotion d’une idéologie nationale différenciatrice s’illustre alors par une opération de distinction historique et identitaire de chacun des nouveaux États indépendants par rapport à ses voisins. Il en découle que les politiques conduites au titre de la construction et de la consolidation étatique des républiques d’Asie centrale au lendemain de l’indépendance comportent un important volet identitaire[40].

Les régimes en place ont ainsi élaboré une dramaturgie nationale renforçant l’image positive de l’indépendance en exaltant leur renouement avec un passé lointain occultant près de deux siècles de domination et d’influence étrangère[41]. Destinées à se substituer aux référentiels idéologiques et identitaires soviétiques, les nouvelles idéologies nationales s’inspiraient largement d’une historiographie révisée glorifiant le rayonnement culturel des ethnies titulaires sur le reste du monde[42]. Cette stratégie de réappropriation d’un passé précolonial se traduit notamment par la récupération de symboles, de mythes et de rituels spécifiquement instrumentalisés afin de distinguer les nations centrasiatiques les unes des autres, et d’ainsi légitimer leur caractère souverain[43]. Cette tendance au nationalisme ethnique s’illustre plus particulièrement au travers de la promotion de l’histoire[44], des personnages historiques emblématiques[45] (ou mythifiés[46]), de la langue, de la religion et de la culture des ethnies titularisées par les autorités soviétiques pour administrer ces anciennes républiques socialistes[47]. La volonté de restaurer une identité disparue donne alors lieu à une folklorisation outrancière et à la reconstitution de traditions nationales de toutes pièces[48]. Les États d’Asie centrale déplorent enfin l’influence néfaste de l’hégémonie russe et soviétique sur l’authenticité de leurs cultures respectives, quitte à tirer un trait sur l’héritage culturel d’une expérience coloniale pourtant structurante[49]. Crucial pour comprendre la dynamique de construction ethno-nationale des États d’Asie centrale, le processus de construction étatique moderne initié par la création des Républiques socialistes est délibérément négligé au profit d’une « étaticité » (en russe, gosudarstvennost) pré-coloniale dont l’invention répond à la nécessité de garantir la pérennité de leurs frontières internationales, tout en illustrant une volonté de penser le lien (artificiel) entre les États indépendants et leurs « nations » à travers les siècles[50].

La valorisation de l’ensemble des référents liés à la nationalité éponyme se heurte toutefois à la nécessité de tenir compte du caractère multi-ethnique de ces jeunes États[51]. Les slogans culturalistes véhiculés par les nouvelles historiographies nationales cherchent en effet à définir l’essence identitaire de la nation sur des critères d’appartenance communautaire[52]. La reconnaissance et le dépassement de l’ethnicité au profit de la citoyenneté soviétique sont ainsi remplacés par une rhétorique « primordialiste » dont l’essentialisme est susceptible de conduire à une marginalisation des minorités ethniques et religieuses établies sur les territoires de ces républiques[53]. Un des principaux corollaires à la recherche de l’essence identitaire et culturelle des nationalités éponymes s’illustre alors par une ethnicisation progressive des rapports sociaux. Se transformant peu à peu en ethnocraties, les nouveaux États indépendants d’Asie centrale restreignent désormais l’accès des minorités nationales aux postes de la fonction publique[54]. La montée du nationalisme au sein de la population se traduit à ce titre par une hausse des tensions entre membres des ethnies tutélaires et ceux issus de nationalités endémiques démographiquement minoritaires ou d’une immigration extérieure et comparativement récente[55]. Afin de ne pas alimenter davantage d’antagonismes[56], les États d’Asie centrale s’efforcent par conséquent de concilier la promotion d’une idéologie nationale avec l’image de sociétés inclusives. Stimulés par la crainte que les minorités nationales puissent développer des velléités séparatistes remettant en cause leurs frontières au profit de l’irrédentisme de leurs voisins, de même qu’en raison de l’importance de leur contribution aux économies nationales, les républiques d’Asie centrale adoptent un discours de tolérance superficiel, sans pour autant négliger d’insister sur l’indivisibilité de leurs nations respectives. En consacrant par ailleurs l’égalité constitutionnelle de leurs citoyens devant la loi, sans distinction d’ethnie ou de religion, ces États peuvent enfin se prévaloir auprès de la communauté internationale de leur multiculturalisme, tout du moins en théorie.

C. L’identité nationale — un instrument au service de la reproduction des élites soviétiques au-delà de l’indépendance

Les élites politiques des États d’Asie centrale entretiennent un rapport contradictoire avec leur affiliation au sein de la nomenklatura des anciennes Républiques socialistes[57]. En tant que cadres nationaux du Parti communiste, certains de leurs premiers Présidents occupaient en effet des fonctions similaires au sein de l’ancien appareil d’État[58]. D’abord opposés à l’essor des velléités autonomistes suscitées par la remise en cause du fédéralisme soviétique au cours de la Pérestroïka[59], les apparatchiks désormais émancipés de la tutelle de Moscou entreprirent néanmoins de redéfinir les fondements de leur légitimité politique par-delà leur allégeance antérieure au parti. Ces derniers ne pouvaient en effet faire l’économie de l’adoption d’un nouveau cadre conceptuel destiné à légitimer la continuité de leur exercice du pouvoir à la suite de la dissolution de l’URSS. Les élites politiques centrasiatiques glorifièrent par conséquent le « retour » à l’indépendance tout en se gardant de dénoncer avec trop de véhémence l’intelligentsia soviétique dont elles étaient elles-mêmes issues[60].

Bien que les nouveaux gouvernements à la tête de ces États aient semblé entériner une rupture avec les référents idéologiques mobilisés sous le régime communiste, ils n’en conservent pas moins un habitus hérité de l’exercice de responsabilités politiques au sein de l’administration des Républiques socialistes d’Asie centrale[61]. S’accompagnant parfois d’une importante personnification du pouvoir, l’omniprésence de la figure présidentielle s’est ainsi substituée à la centralité du parti communiste, sa figure paternaliste comblant plus ou moins malhabilement la disparition de l’État-providence soviétique. Ce resserrement autoritaire s’accompagne du développement d’un culte de la personnalité occupant l’espace public de manière comparable à l’époque soviétique[62]. D’autre part, cette intelligentsia perpétue la croyance en la nécessité d’adopter une idéologie forte. Elle entend à cet égard puiser une partie de sa légitimité en poursuivant l’institutionnalisation de la politique des nationalités entamée sous la période soviétique[63]. Les chefs d’État publient ainsi des œuvres destinées à réécrire l’histoire nationale, leurs textes acquérant par ailleurs le statut plus ou moins officiel de nouvelles idéologies nationales. Dans le cas des régimes les plus enclins à la personnalisation du pouvoir politique, cette pensée présidentielle prend ainsi la forme d’une doctrine[64].

En revanche, l’instrumentalisation d’un discours ethno-culturaliste destiné à exacerber le sentiment d’appartenance national ne peut à elle seule rendre compte de la longévité politique des cadres de l’ancien régime par-delà l’indépendance. Il est en effet délicat d’évaluer avec précision le degré d’internalisation de la conscience identitaire nationale attisée par ces rhétoriques, de même que leur incidence sur le soutien des populations des républiques d’Asie centrale à leurs dirigeants. La superposition des loyautés locales et des affiliations claniques à l’identité nationale complexifie la mise en œuvre des politiques de renforcement des institutions étatiques sur la seule base d’une appartenance à une communauté imaginaire[65]. Les élites politiques centrasiatiques ne sont quant à elles pas étrangères à l’influence de ces réseaux de solidarité, ni aux liens de sociabilité qu’ils sous-tendent. Les relations formelles et informelles constituées au niveau des anciens kolkhozes, districts et régions forment en effet des réseaux dont l’envergure nationale conditionne en partie les alliances entre factions et les prises de position des responsables politiques dans chacun des pays d’Asie centrale[66]. La formation des élites aux écoles du parti engendre par ailleurs une importante endogamie des cadres s’illustrant par l’entretien de loyautés personnelles et de réseaux de solidarité participant à leur cohésion sociale tout comme à leur ancrage au sein de l’appareil d’État[67]. L’emprise de l’ancienne intelligentsia sur le pouvoir politique se manifeste en parallèle par sa confiscation de l’appareil économique[68]. Les secteurs les plus rentables des économies nationales sont ainsi exploités selon une logique népotiste destinée à privatiser leur manne financière au profit des présidents et de leur entourage proche. La pérennité du système politique instauré par les notables de l’administration soviétique au-delà de l’indépendance se fonde donc objectivement moins sur une mutation idéologique que sur la persistance de structures et de modes traditionnels d’exercice du pouvoir caractérisés par le factionnalisme et le clientélisme, ceux-ci ayant eux-mêmes activement contribué à l’effondrement du système soviétique[69].

D. La nationalisation de l’islam centrasiatique — entre esquisse de liberté religieuse et perpétuation des pratiques du régime communiste :

En parallèle, les élites politiques centrasiatiques n’ont pas hésité à instrumentaliser le référentiel religieux comme une composante de l’identité nationale à part entière. Pourtant, les nationalismes d’Asie centrale entretiennent une relation ambiguë à la tradition islamique. Dans son acception soviétique, l’expression du nationalisme ethnique était en effet liée à son caractère strictement laïc. La prise en considération d’une dimension religieuse pour fonder la légitimité politique, de même que pour caractériser l’identité des ethnies tutélaires, s’en voyait dès lors exclue. Les autorités soviétiques entreprirent également de séculariser les sociétés des Républiques socialistes d’Asie centrale, ceci de manière plus ou moins véhémente[70]. Elles procédèrent notamment à la destruction systématique des relais de transmission de la connaissance islamique en leur sein[71], laissant certains observateurs présager de la dissolution définitive et irrémédiable de l’islam centrasiatique[72]. L’apparition de mouvements dits « revivalistes »[73] à compter des années 1970, puis la reconnaissance d’une plus large marge de manœuvre aux libertés religieuses résultant des politiques mises en œuvre sous Mikhaïl Gorbatchev au cours des années 1990, donnent au contraire une impulsion à la réhabilitation du fait religieux dans la vie publique des républiques socialistes d’Asie centrale.

Après la dislocation de l’Union soviétique, les gouvernements de ces États nouvellement indépendants poursuivirent à leur tour ce mouvement de libéralisation, non seulement en assouplissant leurs cadres juridiques nationaux en matière de liberté de culte[74], mais aussi en revalorisant l’identité islamique comme faisant partie intégrante du patrimoine national et culturel des ethnies tutélaires[75]. L’instrumentalisation du référentiel religieux par les autorités permet dès lors aux élites politiques issues de l’ancien appareil d’État d’afficher leur apparente rupture avec l’héritage soviétique, tout en renforçant la légitimité de leurs régimes aux yeux des populations sensibles à la mobilisation de tels discours. Craignant que la force mobilisatrice de l’islam ne soit retournée contre eux par des forces d’opposition, la récupération d’un discours religieux ainsi que son intégration à la rhétorique ethno-nationaliste de l’intelligentsia au pouvoir visent plus globalement à marginaliser tout projet d’alternative politique susceptible d’invoquer des références à l’islam afin de porter ses revendications.

L’investissement du vide idéologique et normatif succédant à la disparition du système communiste fait en effet délibérément obstacle aux revendications nationalistes et religieuses[76] avancées par certains groupes au sein des sociétés civiles des États d’Asie centrale à la suite de leur prise d’indépendance[77]. Cette stratégie illustre tout particulièrement l’intransigeance des gouvernements en place envers toute forme de dissidence susceptible de proposer un changement de système en mesure de menacer la mainmise de l’ancienne intelligentsia sur les leviers du pouvoir politique[78]. La lutte contre le fondamentalisme islamiste s’est à cet égard imposée à partir des années 1990 comme l’un des principaux éléments légitimant la consolidation des régimes présidentiels issus du démantèlement de l’Union soviétique, ainsi que de la restriction de l’accès de l’opposition politique aux arènes électorales[79]. Cette crainte de la montée de l’islam politique[80] est plus particulièrement entretenue par le souvenir de la guerre civile tadjike (1992-1997) et par celui de la menace d’une insurrection armée dans la vallée de Ferghana entre la fin des années 1990[81] et le début des années 2000[82]. Le virage autoritaire des élites post-soviétiques tout comme la résurgence de pratiques répressives à l’encontre de l’opposition politique laïque et religieuse au pouvoir est autrement dit légitimé par un discours d’instrumentalisation du péril islamiste dont les conséquences pour la stabilité politique de la région justifieraient l’unification de leurs populations derrière la figure présidentielle.

Les gouvernements d’Asie centrale demeurent par conséquent soucieux de circonscrire l’interprétation de la tradition islamique et de la pratique religieuse au cadre idéologique du nationalisme défini par leurs élites dirigeantes. Bien qu’ils consacrent le principe de laïcité de l’État au sein de leurs Constitutions respectives, cela n’empêche pas pour autant les autorités centrasiatiques de promouvoir un « islam d’État » aux contours relativement précis, ainsi que de réglementer les libertés religieuses de manière plus ou moins étroite, la différence pouvant en effet s’avérer importante d’un pays à un autre[83]. En dehors de spécificités proprement nationales, l’islam considéré comme « traditionnel »[84] ou « officiel » par les gouvernements d’Asie centrale se limite généralement aux enseignements de l’islam sunnite de l’école de jurisprudence hanafi[85] ainsi qu’à certains courants de l’islam soufi. À l’opposé, la pratique d’un islam « non endémique » de la région, comme dans le cas de courants plus orthodoxes, peut faire l’objet d’importantes suspicions de la part des services de sécurité nationaux[86]. L’organisation du culte fait quant à elle l’objet d’un certain degré d’institutionnalisation, celle-ci étant essentiellement régulée au niveau des bureaux des affaires religieuses[87], et des « Directions spirituelles »[88] de chacune des Républiques centrasiatiques. Le plus souvent cooptées ou élues avec l’accord des gouvernements, les autorités religieuses à la tête des Directions spirituelles (les muftis), confèrent une légitimité aux politiques gouvernementales et participent à la valorisation d’une représentation essentialisée des traditions islamiques nationales en conformité avec l’agenda des autorités politiques et séculières. Il apparaît par conséquent qu’en dépit d’un certain accroissement de la liberté de conscience et de culte lié au processus de transition, les régimes présidentiels à la tête des Républiques d’Asie centrale ont parallèlement conservé de nombreuses pratiques et mécanismes de contrôle de l’activité religieuse, fortement inspirés ou directement issus de la période soviétique.

Conclusion

En résumé, l’emprise exercée par l’État sur la construction intellectuelle et identitaire des nouvelles républiques d’Asie centrale au lendemain de la désagrégation de l’Union soviétique apparaît symptomatique de la volonté des élites politiques de maintenir un contrôle étroit sur leurs sociétés respectives[89]. L’élaboration et la promotion d’un paradigme de substitution au cadre de référence soviétique fait en ce sens partie d’une stratégie de monopolisation idéologique destinée à consolider les régimes en place tout comme à légitimer l’adoption de mesures répressives envers l’opposition. Leur attachement à l’entreprise d’élaboration d’une doctrine nationale relative à la question identitaire est ainsi révélateur de l’intolérance des autorités vis-à-vis de l’émergence de récits concurrents susceptibles de remettre en cause la légitimité de leur exercice du pouvoir. La monopolisation de la fabrique des identités nationales et l’accaparement de la mémoire collective par les élites politiques constituent en d’autres termes l’une des tactiques destinées à soutenir la pérennité des réseaux et des structures du pouvoir hérités de la période soviétique. La perpétuation de l’institutionnalisation de la politique des nationalités apparaît donc ici comme étant mise au service de la centralisation du pouvoir aux mains des anciens cadres nationaux du parti communiste et de leur entourage proche.

Il en résulte que la principale rupture induite par le processus de transition successif à l’indépendance des États d’Asie centrale tient moins à la dissolution du système communiste qu’au changement de la justification du maintien des pratiques et des structures caractéristiques de l’exercice du pouvoir de l’ancien régime[90]. Cette réalisation invite par conséquent à s’interroger sur la continuité des discours et des pratiques mobilisés par les autorités à la tête des États d’Asie centrale par-delà l’effondrement de l’Union soviétique pour consolider leur mainmise sur le pouvoir politique. Elle incite également à se pencher davantage sur la compétition d’une multitude d’acteurs en lutte pour l’acquisition du monopole de la construction identitaire et mémorielle des populations centrasiatiques. Elle pousse enfin à approfondir la réflexion portant sur la manière dont les cadres cognitifs et les structures sociales hérités de la période pré-coloniale puis soviétique rentrent en interaction avec l’entreprise d’homogénéisation des identités nationales conduite par les élites politiques des anciennes républiques socialistes d’Asie centrale.

II. La question linguistique au cœur du sentiment identitaire

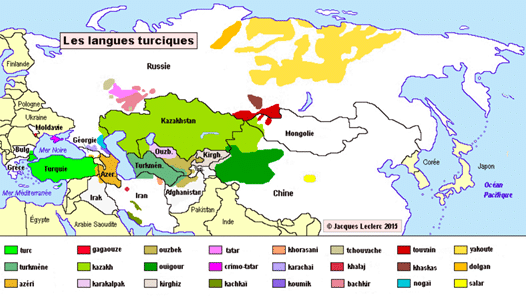

L’Asie centrale, région caractérisée par son extrême pluralité, a connu de multiples influences au fil des siècles marqués de conquêtes, venant principalement des territoires voisins. La linguistique illustre bel et bien ce creuset culturel si caractéristique de ce vaste territoire. D’un point de vue purement linguistique, le Tadjikistan est le seul pays parmi les cinq Républiques d’Asie centrale à posséder une langue iranienne. Les autres, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan et Turkménistan[91], ont chacun leur langue nationale relevant toutes des langues turciques qui sont une sous-catégorie des langues altaïques[92], ou ouralo-altaïques, quant à elle plus étendues.

Image : Université Laval – La famille altaïque, 2020 – https://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famaltaik.htm

Au sein même de ces ex-Républiques soviétiques figurent ainsi plusieurs strates linguistiques, comme l’explique la socio-anthropologue et chercheuse à l’Institut français d’Études sur l’Asie centrale, Habiba FATHI.[93] Afin de mieux cerner les entrelacements linguistiques existants, elle distingue quatre niveaux :

- « La langue nationale » qui est celle du groupe ethnoculturel majoritaire sur le plan numérique et disposant d’un État indépendant (tadjik au Tadjikistan, ouzbek en Ouzbékistan)

- Les parlers « nationaux » propres à des espaces régionaux (Khorezm ou Karakalpakistan en Ouzbékistan) ou à des groupes spécifiques (populations ismaéliennes du Haut-Badakhchan au Tadjikistan) susceptibles d’évoluer ou d’être assimilés dans le cadre d’une unification autour de la langue nationale

- La langue des groupes ethnoculturels « minoritaires » vivant dans l’un des cinq États d’Asie centrale (Ouïghours d’Ouzbékistan ou du Kazakhstan, Tadjiks d’Ouzbékistan ou du Kazakhstan)

- La langue russe qui est celle de l’ancien colonisateur et qui est parlée par les groupes slaves (Russes, Ukrainiens), mais également par divers groupes assimilés (Juifs ashkénazes, Grecs, Arméniens, Coréens), dont certains peuvent être de confession musulmane (Tatars, Azéris, Kazakhs, Ouzbeks) [94]».

A. Qu’en est-il de l’influence russe ?

La langue russe, qui n’a pas de lien avec les langues turciques, s’est progressivement propagée en Asie centrale comme langue véhiculaire afin de permettre aux différents peuples de communiquer entre eux, et de créer un sentiment d’appartenance inter-nations. Sous la période tsariste, seuls les dirigeants d’Asie centrale avaient connaissance du russe du fait de leurs liens politiques avec Saint-Pétersbourg. Le reste de la population étant fortement touchée par l’analphabétisme et parlant des dialectes divers, l’administration bolchévique a souhaité traiter cette question dès 1917. Également utilisé pour transmettre la nouvelle idéologie de l’époque, l’apprentissage se faisait à la fois en russe et dans les langues natives. En effet, fidèle à la vision critique de Lénine sur le chauvinisme russe, le pluralisme linguistique était respecté et la volonté de faire du russe la langue officielle de l’espace soviétique était critiquée[95]. Cette mise sur pied d’égalité entre les langues du début XXe siècle a néanmoins connu un tournant avec l’arrivée au pouvoir de Staline qui voyait en la russification de l’Asie centrale un moyen de mieux organiser la centralisation politique de l’espace soviétique. La langue russe s’est donc imposée de facto et plusieurs réformes ont suivi : changement des alphabets[96], promotion du russe comme deuxième langue maternelle, insertion croissante de mots de vocabulaire russes dans les langues déjà présentes. Ces changements, qui ont été menés étape par étape, ont marqué une réelle rupture des États d’Asie centrale avec leur passé, influencé par la civilisation islamique. Finalement, bien que cette politique linguistique de russification ait trouvé des résultats mitigés par rapport aux attentes[97], selon le professeur Mark Dickens, elle a cherché à rapprocher les peuples d’Asie centrale dans une optique de meilleure gouvernance centralisée, à répandre l’idéologie communiste, à s’immiscer dans les langues locales, et à promouvoir l’idée de grande nation unie et développée.

B. Quels changements depuis 1991 ?

La chute de l’URSS et l’indépendance des cinq Républiques d’Asie centrale d’ouvrir la question linguistique à de nouvelles possibilités. Dans un contexte d’instauration de nouvelles bases étatiques et d’importants flux migratoires, il fallait prendre position sur l’enseignement et s’interroger sur la place légale de la langue russe. Les liens économiques et politiques restés très étroits avec la Russie et les citoyens d’ethnie russe ou tout simplement russophones devaient en effet être pris en compte. Les décisions ont été prises par chaque État dans les années 90 au moment d’adopter la nouvelle Constitution. Le Kazakhstan et le Kirghizistan sont les seuls à avoir conservé le russe comme langue officielle au même titre que le kazakh et le kirghiz. Les autres pays lui ont accordé le statut de langue de communication inter-ethnique, ne l’ayant donc pas inscrite dans leurs Constitutions respectives comme langue officielle. Quant aux autres langues nationales, les gouvernements établis après 1991 ont longuement discuté de la suppression de l’alphabet cyrillique pour revenir à un alphabet latin (voire arabe), et ceci dans une optique de rapprochement avec l’Europe et d’une certaine prise de distance avec Moscou. Le Turkménistan a adopté le 12 avril 1993 un décret présidentiel fixant à 1996 l’entrée en vigueur de l’alphabet latin, tout en échelonnant son enseignement de façon à introduire cette réforme progressivement. Le gouvernement ouzbek a longuement hésité sur cette question et fait toujours face à des résistances, alors même que la loi du 2 septembre 1993 adoptait ce nouvel alphabet, visant l’an 2000 pour atteindre son objectif[98]. Plus récemment, en octobre 2017, c’est au tour du Kazakhstan d’adopter cette réforme pour plusieurs raisons, à la fois linguistique, politique et économique[99]. Au-delà de l’écriture, certains chercheurs tentent depuis la chute de l’URSS de redécouvrir et de réintroduire des termes turciques, arabes ou persans retirés sous l’ère soviétique.

Pour conclure, ce dernier siècle a vu de nombreux changements linguistiques qui ont apporté tout à la fois une certaine uniformisation des anciens dialectes, un plurilinguisme avéré dans ces États et une influence prégnante du russe sur les langues locales. La fin de l’URSS a été vue par certains comme l’occasion de se départir du passé, y compris de l’influence linguistique, tandis que d’autres tenaient à garder cet héritage russophone. L’année 1991 a véritablement soulevé la question de la recréation d’une identité linguistique, et les débats sont encore vifs aujourd’hui, puisqu’au-delà de la langue, il est en réalité question d’enjeux sociaux, politiques et économiques qui pèsent sur ces sociétés.

C. Redécouverte ou réinvention d’un héritage culturel ?

La période post-soviétique a été marquée par l’urgence de mettre en place des nouveaux régimes avec de nouvelles bases, bien que la rupture avec la Russie soit encore discutée aujourd’hui : nouvelles Constitutions, changements de régime, nouvelle gestion de l’espace public, mais aussi nouvelles légitimités du pouvoir à asseoir. Il s’agissait ainsi de rompre avec le communisme, de réinventer un certain nationalisme, et de faire coïncider le territoire avec la population qui se devait de se reconnaître au sein de ses nouvelles frontières, ce qui est passé par un renouvellement des référents culturels. La culture et les figures mythiques ont ainsi joué tout leur rôle pour créer, ou recréer, une identité et une histoire communes et partagées, un sentiment qui s’est voulu « national » promulgué par l’État via la culture populaire, les célébrations, les médias, les symboles, les statues, ainsi que divers outils de communication pour promouvoir ce sentiment.

D. La fabrication d’une Nation

Afin de rompre avec leur passé proche, ces cinq Républiques d’Asie centrale ont revalorisé des personnages historiques qui, d’ailleurs, n’ont pas toujours défendu la région concernée. L’Ouzbékistan d’Islam Karimov, par exemple, a choisi de mettre en avant le conquérant turco-mongol, Amir Timur, aussi appelé Tamerlan, et d’en faire la figure héroïque de la nation ouzbèke, bien qu’il n’en soit pas originaire. Au Turkménistan, il s’est avéré être plus périlleux de trouver la figure emblématique sur laquelle asseoir la légitimité du pouvoir, et plusieurs hommes ont été mis à l’honneur dont leur premier président Saparmurat Niyazov qui avait fait ériger une statue plaquée d’or à son effigie. Le Tadjikistan a décidé qu’Ismail Samani, émir perse de la dynastie samanide du Xe siècle, serait le personnage fondateur de la nation. La monnaie a ainsi pris son nom tout comme la plus grande montagne du pays. Enfin, le Kazakhstan et le Kirghizistan ont tous deux mené une politique de glorification de leur État-nation plutôt que d’une figure en particulier, du fait d’importants mélanges ethniques en dépit du risque de déstabilisation sociale supplémentaire. À titre d’exemple, le Kazakhstan a célébré en 2015 les 550 ans du khanat kazakh, et le Kirghizistan a misé sur la doctrine nationale « le Kirghizstan, notre maison commune » malgré la politique de « kirghization » menée dès Askar Akaev. Au-delà des personnages évoqués, de nombreux auteurs, musiciens et savants ont été mis en avant après la chute de l’URSS, toujours afin de recréer une identité nationale sur laquelle des visages et des récits peuvent être facilement attribués par la population.

E. Un moyen de renforcer un certain autoritarisme ?

Le choix des mythes et légendes qui ont été mis en avant fut loin d’être neutre. Il a en effet servi aux premiers présidents à mener leur politique, légitimer leur pouvoir et propager leur vision nationale. Les figures évoquées comme des mythes fondateurs ont toutes été puissantes, conquérantes mais aussi autoritaires, selon des valeurs que les premiers présidents d’Asie centrale ont souhaité reprendre à leur compte pour atteindre leurs objectifs et construire leur image. La figure présidentielle et autoritaire y trouve ainsi ses inspirations, tout comme l’existence de rivalités liées à la suprématie dans la région, et ceci entre l’Ouzbékistan et le Kazakhstan notamment. Ces légendes peuvent également servir de base à des revendications territoriales, dont le Tadjikistan est l’exemple le plus connu.

Finalement, l’indépendance des Républiques socialistes soviétiques d’Asie centrale a été un moment crucial pour leur avenir politique, économique et social. La culture et l’histoire ont été en quelques sortes remaniées de sorte que ces États-nations puissent être consolidés malgré leur extrême diversité et leurs liens forts avec la Russie. L’imaginaire collectif passe évidemment par les personnages mythifiés même si l’exactitude historique de ces récits est relative. Aujourd’hui encore, le culte du président est important au sein de ces pays, et les dérives autoritaires de ces régimes sont elles-mêmes inspirées du passé des grandes figures conquérantes de la région.

Bibliographie

AMINOV K., JENSEN V., JURGEY S., OVERLAND I., TYAN D., UULU Y., Language Use and Language Policy in Central Asia, Central Asia Data Review, 2010

BEKMOURZAEV Nurbek, Russian Language Status in Central Asian Countries, Central Asian Bureau for Analytical Reporting, 2019

CALLE Marie – France, La route des républiques asiatiques de l’ex-URSS, Les Échos, 1993

CHUVIN Pierre, Les Républiques orphelines d’Asie centrale, L’Histoire, 1998

DELORME Florian, D’Astana à Douchanbé : géopolitique des alphabets, France culture, 2019

DICKENS Mark, The impact of Russo – Soviet Culture in Central Asia, 1989

KAHN Sylvain, Le Kirghizistan en questions : entretiens croisés, France culture

MELLON James G., Myth, Legitimacy and Nationalism in Central Asia, Ethnopolitics : Formerly Global Review of Ethnopolitics, 2010

OLMOS Francisco, State-building myths in Central Asia Article, The Foreign Policy Centre, 2019

PAVLENKO Aneta, Multilingualism in Post-Soviet Countries: Language Revival, Language Removal, and Sociolinguistic Theory, The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2008

VIEY Frédéric, Ouzbékistan, un carnet de voyage en Asie Centrale : Les Juifs d’Ouzbékistan, Cultures

La famille altaïque, Université Laval, 2020

Kazakhstan, la politique linguistique, Université Laval, 2020 –

Ouzbékistan, la politique linguistique, Université Laval, 2020

Le Kazakhstan modifie son alphabet pour la deuxième fois en un an, France info, 2018

Notes

[1] Différentes appellations ont été utilisées afin de se référer à l’Asie centrale, parmi lesquelles : Turan (Terre des Turcs), Transoxiane (grec pour « à travers le fleuve Oxus » [l’Amu darya]), Maverannahr (arabe pour « au-delà du fleuve »), et Turkestan. Le terme d’ « Asie centrale » n’est quant à lui apparu dans le vocabulaire politique post-soviétique qu’à l’issue de la conférence des cinq chefs des nouveaux États indépendants en 1993. Il remplace alors le terme de « Srednjaja Azija », littéralement « Asie moyenne » qui avait jusque-là cours en Union soviétique sans inclure le Kazakhstan. (Poujol, C. (2013). L’Asie centrale, Au carrefour des mondes. 288 p.)

[2] https://www.britannica.com/topic/history-of-Central-Asia-102306

[3] Les orientations politiques des élites chargées d’assurer le processus de transition des républiques centrasiatiques nouvellement indépendantes se distinguent par des trajectoires contrastées. Le Kirghizstan autorise la constitution d’une opposition politique et d’une relative liberté de la presse tandis que l’Ouzbékistan durcit rapidement son régime politique en prétextant du péril lié à la montée de l’islamisme. La vie politique du Turkménistan est monopolisée par un parti présidentiel et un culte de la personnalité. Bien que les accords de paix ayant mis fin à la guerre civile tadjike (1992-1997) accordent une représentation de l’opposition tadjike, le pouvoir politique demeure aux mains d’Emomali Rahmon depuis 1994. (Peyrouse, S. (2006). L’Asie centrale quinze ans après l’indépendance : Un bilan en demi-teinte. Politique étrangère, 397-406. ; Balci, B. (2011). ; Bazin, L. et al. (2006). Les États d’Asie centrale : un parcours tourmenté depuis l’indépendance. Asie : entre pragmatisme et attentisme, édition 2006-2007 Paris, La Documentation Française, 61-82.)

[4] Les Kazakhs, Kirghizes, Ouzbeks et Turkmènes.

[5] Cariou, A. (2015). Chapitre 1 – Le Monde turco-iranien centrasiatique : une identité humaine ambiguë. In: Cariou, A. L’Asie centrale: Territoires, société et environnement, Paris, Armand Colin, 15-36.

[6] Laruelle, M. (2009). Le paradigme du colonialisme en Asie centrale postsoviétique. L’Homme & la Société, 174, 27-40.

[7] De telles revendications donnent notamment lieu, en décembre 1986, à d’importantes manifestations dans la ville d’Almaty, alors capitale du Kazakhstan. Ces mouvements de protestation découlent alors du remplacement du dirigeant de la République socialiste, Dinmuhammaet Kunaev, d’ethnie kazakhe, par Gennady Kolbin, d’ethnie russe. Si les manifestants réclament une meilleure représentation de l’ethnie et de la langue kazakhes au sein de l’administration, ils ne réclament pas pour autant l’accession du Kazakhstan à l’indépendance. (Balci, B. (2011). Op. Cit. ; Pannier, B (December 14, 2006). Kazakhstan: Zheltoqsan Protest Marked 20 Years Later. Radio Free Europe. https://cutt.ly/KYK53q4.)

[8] « Lors du référendum de mars 1991 concernant le maintien de la structure fédérale soviétique, le vote centre-asiatique fut le plus élevé du pays (environ 90 %). Les présidents des cinq Républiques s’étaient par ailleurs discrètement opposés aux slogans de pérestroïka et de glasnost lancés par Mikhaïl Gorbatchev dans la deuxième moitié des années 1980, et seul le président kirghiz Askar Akaev avait condamné le putsch conservateur d’août 1991 ». (Laruelle, M. (2009). Op. cit.

[9] Laruelle, M. (2009). Ibidem.

[10] Peyrouse, S. (2006). Op. cit.

[11] Poujol, C. (2013). Op. cit.

[12] Poujol, C. (2013). Ibidem.

[13] Poujol, C. (2006). L’Asie centrale, bilan : quinze années de discours et de pratiques sur l’intégration dans un espace désintégré. Revue internationale et stratégique, 64, 69-78.

[14] Laruelle, M. (2009). Op. cit.

[15] Laruelle, M. (2009). Ibidem.

[16] Poujol, C. (2013). Op. cit.

[17] Roy, O. (2010). La conquête russe et la soviétisation. Dans: Olivier Roy éd., L’Asie centrale contemporaine (pp. 19-42). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France.

[18] Rahimov, M. (2007). From Soviet Republics to Independent Countries: Challenges of Transition in Central Asia. Perspectives on Global Development and Technology, 6(1-3), 291-312.

[19] Le terme de « droit à l’autodétermination nationale » a lui-même été adopté à l’occasion du 8e Congrès du Parti communiste russe en 1919. En revanche, la reconnaissance du droit des nationalités à accéder à un certain degré d’autonomie au sein de l’Union soviétique ne doit pas être confondue avec celle du droit à l’indépendance. De fait, les partis nationaux (mêmes communistes) sont interdits et toute forme de séparatisme basé sur des revendications identitaires sévèrement réprimée. (Rahimov, M. (2007). From Soviet Republics to Independent Countries: Challenges of Transition in Central Asia ». Perspectives on Global Development and Technology 6(1‑3):291‑312.)

[20] Les élites soviétiques d’Asie centrale ont en effet tenu un rôle essentiel dans le processus de négociation ayant attrait à la fixation des frontières des territoires dont la création avait été décidée et arbitrée par le pouvoir central. (Thorez, J. (2011). Les nouvelles frontières de l’Asie centrale : États, nations et régions en recomposition. Cybergeo : European Journal of Geography [Online], Political, Cultural and Cognitive Geography, document 534.)

[21] Les « délimitations nationales » de ces Républiques sont ainsi définies conformément à un certain nombre de critères alors présentés comme « scientifiques » : « communauté stable et historiquement formée, de langue, de territoire, de vie économique et de formation psychologique, manifestée par une culture commune ». (Cariou, A. (2015). Chapitre 3 – De la périphérie à la centralité : identités nationales et nouveaux territoires. In: Cariou, A. L’Asie centrale: Territoires, société et environnement, Paris, Armand Colin, 53-80. ; Roy, O. (2010). Op. cit.)

[22] Les frontières des Républiques socialistes soviétiques d’Asie centrale ont en effet été modifiées à de multiples reprises, la dyade entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan ayant par exemple été retouchée en 1929, 1930, mais aussi en 1956, 1963 et pour finir en 1971. (Thorez, J. (2007). La construction territoriale de l’indépendance : réseaux et souveraineté en Asie centrale post-soviétique, Flux, 2007/4 n°70, pp. 33-48.)

[23] L’idée étant de convertir les populations musulmanes centrasiatiques (« Homo Islamicus ») en partisans bolchéviques (« Homo Sovieticus ») entièrement dévoués à l’avènement de l’idéal socialiste. (Vichnevski, A. (1995). L’Asie centrale post-soviétique : entre le colonialisme et la modernité. In : Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 26, n°4. 101-123. ; Poujol, C. (2013). Op. cit.)

[24] Thorez J. (2011). Op. cit. ; Laruelle, M. (2009). Op.cit.

[25] Thorez, J. (2011). Ibidem.

[26] Notamment incarnée par les courants « panislamiques » et « panturquistes ». (Roy, O. (2010). Op.cit.)

[27] Cette réforme territoriale constituait à cet égard une parade à la révolte des Basmatchis [brigands], des groupes de combattants centrasiatiques menant des actions de guérillas contre la domination coloniale exercée par l’Empire russe à partir de 1916, puis celle des bolchéviques entre 1917 et 1934. (Thorez, J. (2011). Op.cit.)

[28] Thorez, J. (2011). Ibidem. ; Roy, O. (2010). Op.cit.

[29] Thorez, J. (2011). Ibid. ; Roy, O. (2010). Ibidem.

[30] Les Khanat de Khiva (1511–1920), de Kokand (1710-1876), et l’Émirat de Boukhara (1785-1920). (Poujol, C. (2013). Op. cit.)

[31] Thorez, J. (2011). Ibid.

[32] Goble, P. (2015). Identities recovered vs identity redefined, Three post-soviet cases. In: Ayoob, M., & Ismayilov, M. (Eds.). Identity and Politics in Central Asia and the Caucasus (1st ed.). Routledge. ; Rahimov, M. (2007). Op. cit.

[33] Cariou, A. (2015). Op. cit.

[34] Thorez, J. (2011). Op. cit.

[35] Dépourvues de cohérence géographique, elles donnent ainsi lieu à de nombreuses enclaves, exclaves et périclaves, celles-ci faisant par conséquent peser un certain nombre de contraintes politiques et économiques. (Roy, O. (2010). Op cit.)

[36] Isaacs, R., & Polese, A. (2015). Between “imagined” and “real” nation-building: Identities and nationhood. In: Post-Soviet Central Asia. Nationalities Papers, 43(3), 371-382. ; Cariou, A. (2015). Op. cit. ; Roy, O. (2010). Op. cit.)

[37] Les Russes, Ukrainiens, Polonais, Arméniens, Allemands, Coréens, mais aussi les Juifs constituaient à cet égard des « nationalités » distinctes. (Bazin, L. et al. (2006). Op. cit.)

[38] Cariou, A. (2015). Op. cit.

[39] Devant le risque de déstabilisation régionale associé à toute modification frontalière, les États d’Asie centrale n’ont pas opéré de translation territoriale en dépit des critiques formulées à l’encontre des délimitations soviétiques, ni même des nombreux désaccords frontaliers soulevés par leurs délégations nationales. (Thorez, J. (2011). Op. cit.)

[40] Kamrava, M. (2020). Nation-Building in Central Asia: Institutions, Politics, and Culture. Muslim World, 110: 6-23.

[41] Roy, O. (1997). La nouvelle Asie centrale ou la fabrication des nations. Seuil, 325 p. ; Laruelle, M. (2009). Op. cit.

[42] Abashin, S. (2012). Nation-construction in post-Soviet Central Asia. In: Bassin, M., Kelly, C., (Eds). Soviet and Post-Soviet Identities. Cambridge: Cambridge University Press, 150–68. ; Laruelle, M. (2009). Ibidem.

[43] Mellon, J. G. (2010). Myth, Legitimacy and Nationalism in Central Asia, Ethnopolitics, 9:2, 137-150. ; Abashin, S. (2012). Ibidem.

[44] Qu’il s’agisse de l’important patrimoine architectural ouzbek des villes de Boukhara et Samarkand.

[45] Les historiographies des Républiques centrasiatiques retracent la genèse de leur étaticité à des personnages historiques issus de dynasties régnant autrefois sur l’Asie centrale. Ces symboles nationaux sont instrumentalisés dans l’objectif d’exalter un sentiment d’appartenance nationale tout comme de renforcer la légitimité des régimes en place, quitte à distordre l’histoire ou commettre quelques anachronismes. En Ouzbékistan, les statues de Marx et Lénine sont remplacées par celles de Tamerlan. Les lignées des Turcs oghouz et seljoukides occupent pour leur part une place prépondérante dans le roman national turkmène. Le Tadjikistan se distinguant quant à lui des autres Républiques centrasiatiques par sa proximité ethnique et linguistique au monde iranien, ses autorités désignent la dynastie des Perses samanides comme à l’origine d’un héritage culturel et politique prestigieux. (Mellon, J. G. (2010). Op. cit.)

[46] Les autorités kirghizes mobilisent par exemple l’épopée de Manas dans le but de renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté nationale du peuple kirghize, contribuant ainsi à l’institutionnalisation d’un récit fondateur politiquement utile pour légitimer les institutions post-soviétiques. Poème transmis de génération en génération par la tradition orale, la figure héroïque incarnée par Manas défend en effet l’indépendance du peuple kirghize et l’intégrité de son territoire face à des menaces extérieures (Mellon, J. G. (2010). Ibidem.).

[47] Abashin, S. (2012). Ibid.

[48] Abashin, S. (2012). Ibid. ; Laruelle, M. (2009). Op. cit.

[49] Le caractère légitime ou illégitime du passé soviétique et tsariste est traité avec ambiguïté de la part des historiographies nationales dont les plus critiques demeurent celles de l’Ouzbékistan et du Turkménistan. (Laruelle, M. (2009). Ibidem.)

[50] Laruelle, M. (2009). Ibidem. ; Bazin, L. et al. (2006). Op. cit.

[51] La carte en annexe donne à ce titre une image indicative de la répartition démographique des minorités au sein des populations des États d’Asie centrale à la suite de l’indépendance. Il convient toutefois de rappeler que la part de la population représentant les ethnies tutélaires a sensiblement augmenté depuis, pour des raisons démographiques, mais aussi en raison de l’immigration des minorités centrasiatiques dans les États frontaliers.

[52] Laruelle, M. (2009). Ibidem. ; Abashin, S. (2012). Op cit.

[53] Laruelle, M. (2009). Op. cit.

[54] Bazin, L. et al. (2006). Op. cit.

[55] C’est notamment le cas en ce qui concerne l’émergence d’un discours anti-russe. Le poids démographique et politique de cette minorité varie néanmoins substantiellement selon les anciennes Républiques socialistes.

[56] Il s’avère toutefois nécessaire de garder à l’esprit que les conflits d’apparence ethnique s’inscrivent dans des conjonctures politiques, économiques et sociales qui permettent d’expliquer leur survenance de manière bien plus significative que la réduction de celle-ci à des dynamiques d’ordre strictement identitaire. (Abasov, R. (1999). Central Asia’s conflicting legacy and ethnic policies: Revisiting a crisis zone of the former USSR, Nationalism and Ethnic Politics, 5:2, 62-90.)

[57] Laruelle, M. (2009). Op. cit.

[58] Les élites politiques centrasiatiques appartiennent en effet pleinement au passé soviétique. Trois des premiers présidents sont les Premiers secrétaires du Parti communiste de leur république, tandis qu’Askar Akaev, au Kirghizstan, occupait un poste important dans les structures de l’Académie des sciences et qu’Emomali Rakhmon, au Tadjikistan, était député et directeur d’un sovkhoze. (Laruelle, M. (2009). Op. cit.

[59] Malgré l’essor d’un discours souverainiste au cours de la pérestroïka, l’indépendance des Républiques d’Asie centrale ne résulte pas d’une maturation nationaliste, mais bien de l’effondrement de l’Union soviétique. (Roy O. (1995). L’Asie centrale entre Soviétisme et Nationalisme. Esprit (1940-), no. 211 (5), 55–68. ; Laruelle, M. (2009). Op. cit.)

[60] Laruelle, M. (2009). Ibidem.

[61] Laruelle, M. (2009). Ibid. ; Roy, O. (1995). Op. cit.

[62] Le cas le plus caricatural demeure celui du Turkménistan, son premier président, Saparmyrat Nyýazow, (1991-2006) s’étant par exemple auto-proclamé « chef des Turkmènes » puis, « prophète » en l’honneur duquel de nombreux monuments ont été érigés à Achgabat. (Bazin, L. et al. (2006). Op. cit.)

[63] Peyrouse, S. (2006). Op. cit.

[64] En Ouzbékistan, la « Karimologie », constituait par exemple de son vivant une discipline obligatoire dans les écoles secondaires et les cursus universitaires. Au Turkménistan, le président Saparmyrat Nyýazow publie également en 2001 le Roukhnama (ou « livre de l’âme), un ouvrage décrété comme second livre saint après le Coran. Son successeur, Gurbanguly Berdimuhamedow (2007-ajd), a quant à lui fait paraître de nombreux écrits portant sur différents aspects de la civilisation turkmène, à commencer par le Turkmennama. (Bazin, L. et al. (2006). Op. cit. ; Laruelle, M. (2009). Op. cit.)

[65] Roy, O. (1997). Op. cit. ; Visnevskaja, A. (1995). L’Asie centrale post-soviétique : entre le colonialisme et la modernité. In : Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 26, n°4. 101-123.

[66] Roy, O. (1997). Ibidem.

[67] Roy, O. (1997). Ibid.

[68] Peyrouse, S. (2006). Op. cit.

[69] Roy, O. (1995). Op. cit. ; Peyrouse, S. (2006). Op. cit.

[70] La pratique religieuse islamique fit l’objet d’une violente répression par les soviétiques au cours des années 1930 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle (1943) sont créées quatre « directions spirituelles », dont une pour l’Asie centrale : l’ « Administration des musulmans d’Asie centrale et du Kazakhstan ». (Poujol, C. (2013) Op. cit.)

[71] Que ce soit en interdisant l’éducation religieuse, en détruisant un certain nombre de lieux de culte et de madrasas, voir en convertissant ceux-ci en musées dédiés à la promotion de la doctrine de l’athéisme scientifique.

[72] En réalité, près de soixante-dix ans de domination soviétique n’ont pas suffi à éliminer l’identification des populations centrasiatiques à une culture islamique dont l’imprégnation remonte à plus de mille deux cents ans d’intégration à la communauté islamique globale. Souple, l’islam pratiqué par les sociétés centrasiatiques a en effet survécu sous une forme ritualisée, populaire, peu dogmatique et fortement syncrétique. Bien loin d’avoir disparu sous la domination soviétique, l’islam centrasiatique se caractérise donc plutôt par son absence de visibilité. (Poujol, C. (2013) Op. cit.)

[73] Plus particulièrement lié à l’ouverture progressive de l’Asie centrale sur le reste du monde musulman, ce phénomène s’illustre notamment par l’intensification des activités de missionnaires religieux en provenance de la péninsule arabique et du sous-continent indien, en l’importation massive de littérature religieuse, ou encore à la formation de futurs responsables religieux centrasiatiques dans des madrasas à l’étranger. (Poujol, C. (2013) Ibidem.)

[74] Que ce soit en ce qui concerne la création d’organisations religieuses, l’éducation religieuse ou à la diffusion de littérature religieuse. Si l’ampleur de cette libéralisation varie fortement d’un État à un autre, on note qu’elle s’est néanmoins globalement rigidifiée face à l’émergence de l’islam politique au cours des années 1990. (Gamza, D. & Jones, P. (2021). The Evolution of Religious Regulation in Central Asia, 1991–2018. Central Asian Survey 40(2):197‑221.)

[75] Les courants religieux considérés comme « non traditionnels » ne bénéficient par conséquent pas des latitudes plus importantes (quoique toutes relatives) dont jouit le culte musulman en Asie centrale.

[76] Bien que l’islam politique centrasiatique apparaisse alors fortement influencé par des revendications identitaires et nationalistes, la capacité de l’opposition religieuse à transcender les identités ethniques apparaît d’autant plus inquiétante aux régimes présidentiels issus de la transition. (Bazin, L. et al. (2006). Op. cit.)

[77] Laruelle, M. (2009). Op. cit.

[78] L’accentuation des disparités sociales, l’apparition de bourgeoisies locales à la suite des privatisations des années 1990 et l’exposition des liens entre milieux politiques et structures économiques mafieuses contribuent à pousser différentes classes sociales dans l’opposition, y compris islamistes. (Bazin, L. et al. (2006). Op. cit.)

[79] En Ouzbékistan, Islam Karimov interdit par exemple les deux plus importants partis d’opposition, Erk (« liberté » [nationaliste, démocrate, religieux]) et Birlik (« unité » [nationaliste, démocrate, anti-communiste]), puis force à l’exil leurs principaux représentants. (Kubicek, P. (1998). Authoritarianism in Central Asia: Curse or cure?. Third World Quarterly, 19:1, 29-43. ; Bazin, L. et al. (2006). Op. cit.)

[80] Notamment soutenue par des mouvements islamo-nationalistes tels que le Hizb ut-Tahrir, celui-ci prônant des méthodes non violentes et démocratiques afin d’accéder au pouvoir. (Bazin, L. et al. (2006). Ibid.)

[81] Comme dans le cas des plusieurs tentatives de déstabilisation (1999) ou d’incursion (2002) conduites par le Mouvement islamique d’Ouzbékistan qui revendique pour sa part le renversement des régimes politiques centrasiatiques et la prise du pouvoir par les armes. (Bazin, L. et al. (2006). Ibid.)

[82] Plus spécifiquement par des attentats à la bombe sur des marchés au Kirghizstan en 2002, ainsi que des attentats suicides à en mars et avril 2004 à Tachkent et Boukhara (Ouzbékistan). (Peyrouse, S. (2006). Op. cit.)

[83] Le Kirghizstan est à cet égard considéré comme la plus libérale, voire permissive, des cinq Républiques d’Asie centrale.

[84] Considérés comme des courants religieux « non traditionnels » à l’Asie centrale, le christianisme pentecôtiste et les témoins de Jéhovah sont à contrario traités avec méfiance et n’ont ainsi guère la possibilité d’être représentés officiellement.

[85] Le Kazakhstan fait ici figure d’exception en raison de l’importance de la communauté chrétienne orthodoxe représentée par la minorité russe.

[86] Les courants issus de la péninsule arabique (wahhabisme) ou du Pakistan (déobandisme) sont à ce titre considérés par les autorités comme susceptibles de promouvoir une version rigoriste de l’islam susceptible d’alimenter « l’extrémisme » religieux.

[87] Le plus souvent rattachés aux gouvernements (à l’exception du Kazakhstan), ces comités et commissions d’État aux affaires religieuses sont chargés de veiller à la mise en œuvre des dispositions législatives relatives aux activités religieuses. L’étendue de leurs responsabilités comprend notamment la supervision de l’enregistrement des organismes religieux et de leurs activités, ainsi que la régulation de la diffusion de la littérature religieuse et l’organisation de l’enseignement religieux.

[88] Aussi appelées Muftyats, les Directions spirituelles des Républiques d’Asie centrale ont été instituées suite à la dissolution de « l’Administration des musulmans d’Asie centrale et du Kazakhstan », consécutivement à celle de l’Union soviétique. Placées sous le contrôle des autorités, elles réunissent l’ensemble du clergé islamique, sont chargées de former ses membres, de donner les grandes orientations en matière de doctrine religieuse (sous réserve de rentrer en résonance avec celle promue par le pouvoir politique), de coordonner les actions des représentants du culte musulman (y compris en lien avec les autorités séculières), d’organiser le culte (au quotidien tout comme au mois du ramadan), et de publier de la littérature religieuse de référence.

[89] Ceci en dépit de leur transition vers des régimes plus ou moins démocratiques,

[90] Roy, O. (1995). Op. cit.

[91] Langues principales : le kazakh : 64,6 % de la population , l’ouzbek : 82,9 %, le kirghiz : 73 % et le turkmène : 76,2 %. Le tadjik est parlé par 84,6 % de la population totale.

[92] Les langues altaïques se subdivisent en trois familles : langues turques (ou turciques), langues mongoles et langues toungouzes. Le coréen et les langues japonaises y sont parfois associés.

[93] FATHI Habiba, Genre, modernisation soviétique et usage des « langues de religion » en Asie centrale (Ouzbékistan et Tadjikistan), Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, nov. 2008 – https://journals.openedition.org/remmm/6027

[94] Ibid. p. 2.

[95] The impact of Russo – Soviet culture in Central Asia, Mark Dickens, 1989, p. 12.

[96] Les langues turciques d’Asie centrale utilisaient l’alphabet arabe du fait de leurs liens avec le monde musulman. La première étape de russification a été de le remplacer par un alphabet latin dans les années 1920 – 1930 ; et la deuxième étape a été de le remplacer à nouveau par l’alphabet cyrillique pour toutes les langues d’Asie centrale dans les années 1930 – 1940.

[97] Selon les données collectées en 2010 par Central Asia Regional Data Review, Vol. 2, No. 1 : 38,7 % des Kazakhs considèrent le russe comme étant leur langue maternelle, 9 % au Kirghizistan, 12 % des Turkmènes, 5 % des Ouzbeks et 0,5 % des Tadjiks. Cependant, les chiffres concernant l’usage du russe comme deuxième langue sont bien différents et montrent à quel point ce sont des États bilingues.

[98] Reporté ensuite à 2005 ; l’alphabet latin n’est toujours pas complètement mis en place partout bien que le gouvernement continue ses efforts pour l’implanter.

[99] Au-delà d’un rapprochement avec l’Europe, d’une plus forte intégration économique et d’une indépendance culturelle croissante, « la raison officielle était l’inadéquation entre les sons de la langue kazakhe et sa transcription en lettres cyrilliques » : https://www.francetvinfo.fr/monde/asie/le-kazakhstan-modifie-son-alphabet-pour-la-deuxieme-fois-en-un-an_2620180.html

Image : mausoleum Gur-e Amir in Samarqand, Wiggum, CC BY-SA 3.0

Source Pharos

Source Pharos