Cent ans après la création de la République de Turquie : la place des minorités ethniques et religieuses dans une société constamment duale

Cet article revient sur le traitement et la perception des minorités ethniques et religieuses en Turquie, cent ans après sa création.

Courant été 2023, la nouvelle tombe. La plateforme de streaming américaine Disney+ annonce l’annulation de son projet de série sur Mustafa Kemal Atatürk. Cette décision très controversée provoque un scandale en Turquie. En effet, le débat sur le fondateur et le premier président de la République de Turquie reste interdit.

Cette série, au budget massif, devait voir le jour à l’occasion du centième anniversaire de la République turque. Composée de six épisodes, elle avait pour ambition de revenir sur la vie du père des Turcs, Atatürk. Il ne s’agira finalement que de deux films, exclusivement diffusés en Turquie. Les Turcs attendaient avec beaucoup d’enthousiasme ce projet cinématographique, qui suscitait une fierté unanime envers Mustafa Kemal. L’annonce de l’abandon du projet a provoqué un scandale dont le gouvernement a su tirer profit.

Bien que Disney+ n’ait pas donné d’explication officielle, les médias turcs en ont rapidement conclu que cette décision était due à la pression exercée par les associations arméniennes aux États-Unis comme l’affirme le quotidien kémaliste Cumhuriyet : « Malgré les millions de dollars dépensés dans le projet, le lobby arménien est parvenu à faire annuler le projet. ». En surfant sur le sentiment nationaliste qui est à son comble depuis les élections du printemps 2023, des membres du gouvernement et des députés de l’AKP (Parti de la justice et du développement) ont menacé de mettre en place des sanctions à l’encontre de Disney+. Mais ils ne sont pas les seuls à afficher leur déception et leur colère. Des milliers de Turcs se sont désabonnés de la plateforme de streaming et des youtubeurs ont même tenté de montrer à leur audience comment réclamer un remboursement.

Ce fait anecdotique illustre en réalité la tension permanente et la complexité qui résident autour de la figure de Mustafa Kemal et de la création de la Turquie moderne. Cent ans après la fondation de la République de Turquie et quatre-vingt-cinq ans après sa mort, pour une très grande majorité des Turcs, Atatürk reste le principal responsable de l’évolution civilisationnelle et politique de la Turquie moderne. Il est célébré et commémoré chaque année, et il est risqué de tenter des critiques à son égard.

D’un regard extérieur, notamment européen, il reste cependant une figure controversée. Bien qu’il n’ait pas eu d’implication directe dans le génocide arménien, il a fondé la République sur le principe de turcité [1] et la promotion d’un nationalisme fort. La persécution des minorités semble par ailleurs être une caractéristique constante du système établi par Atatürk. Depuis sa création, la Turquie moderne oscille sans cesse entre démocratie et autoritarisme ; laïcité et islam ; conservatisme et émancipations. Mustafa Kemal souhaite le développement d’un pays laïc. Dans le même temps, il sait qu’il bénéfice d’un socle musulman solide dont il ne peut pas se passer. Hormis l’organisation d’élections et un pluralisme partisan affiché [2], à quel point le pays est-il démocratique ? La censure est en effet aujourd’hui à son apogée depuis l’adoption, à quelques mois des élections de 2023, de la nouvelle loi criminalisant la désinformation [3]. Le système judiciaire fait également face à des lacunes en matière de transparence, de respect des lois et d’égalité de traitement.

Un siècle après la fondation de la République, il est donc pertinent de s’intéresser à l’évolution de la pensée collective vis-à-vis du traitement des minorités ethniques et religieuses en Turquie. Qu’en est-il de leur situation aujourd’hui et où se situe le travail de mémoire ?

Face à des antagonismes et des défis permanents depuis un siècle, la Turquie ne semble ainsi réconciliée ni avec son passé, ni avec elle-même. Ce qu’on a voulu effacer ou mettre de côté il y a un siècle, resurgit aujourd’hui et constitue les défis de la Turquie contemporaine. Une partie de la population cependant, essaye de s’affranchir de la pensée conservatrice dictée par le gouvernement de l’AKP et semble prête à braver la censure pour défendre ses idées.

Les fondations de la République de Turquie

La date du 29 octobre 1923 est d’une importance sans fin pour les Turcs. C’est la fin de la guerre d’indépendance et la naissance de la République. Mustafa Kemal Atatürk consacre sa victoire en devenant le premier président de la République. Il souhaite une ouverture vers les valeurs occidentales et engrange de nombreuses réformes progressistes qui sont le ciment de la Turquie moderne. De nombreuses évolutions politiques et sociétales ont traversé la Turquie lors du siècle qui vient de s’écouler. À travers les coups d’État récurrents [4], la classe politique oscille entre manœuvres démocratiques et lois autoritaires. Face à la diversité culturelle qui découle de l’Empire ottoman, la question de la situation des minorités ethniques et religieuses est primordiale dans ce pays qui se veut laïc mais qui a du mal à accepter les communautés non musulmanes. Le génocide arménien, ainsi qu’une discrimination permanente envers les Kurdes et les Alévis semblent ainsi constituer une caractéristique non officielle de la République.

La République de Mustafa Kemal Atatürk

Après la Première Guerre mondiale, Mustafa Kemal refuse la défaite consacrée par le traité de Sèvres [5] et organise une résistance armée en Anatolie face au sultan Mehmed VI. Doté d’un statut de héros acquis lors de l’offensive franco-britannique sur les Dardanelles en 1915, puis au Caucase et en Palestine, Mustafa Kemal mène une longue guerre d’indépendance entre 1919 et 1922. La victoire qu’il remporte lui permet de renégocier le traité de paix et de remplacer le traité de Sèvres par le traité de Lausanne. Le 29 octobre 1923, il proclame la République de Turquie.

Atatürk [6] a une vision précise de ce qu’il souhaite pour la Turquie moderne. Inspiré par les républicains européens, « son action repose sur quelques idées forces, les six « flèches » du Parti républicain du peuple – nationalisme, populisme, réformisme, laïcité, républicanisme et étatisme. Véritable résumé du « kémalisme », ces six flèches visent un seul et même objectif : faire entrer la Turquie dans la « civilisation ». »[7] De nombreuses réformes progressistes sont alors enclenchées : le califat est supprimé, les femmes jouissent d’émancipation (droit de vote accordé aux femmes en 1934), les écoles sont laïcisées, le port du fez [8] est aboli car il serait l’emblème de l’ignorance et du fanatisme. Un vrai processus d’occidentalisation se met en place. Et ce, toujours dans une logique de civilisation, de progrès, d’éducation, de pacifisme et d’unité ethnique.

Rompre complètement avec l’islam relevait cependant de l’impossibilité. Atatürk était conscient que la religion permettait une certaine cohésion nationale. Au lieu de l’éradiquer, il a cherché à la contrôler et à définir sa proximité avec l’État. Le Diyanet [9] est l’instrument de l’État pour promouvoir sa politique morale, tout en cherchant constamment à rapprocher le nationalisme laïc et le nationalisme musulman. Tout au long du siècle républicain de la Turquie, le nationalisme et le désir d’une Turquie forte et autonome, ne cessent en effet d’être les éléments réunificateurs des différents bords politiques.

Tandis que Mustafa Kemal Atatürk s’inspire culturellement de l’Occident, il prône tout de même un nationalisme fort et une forme de non-alignement. Il mène cependant une politique d’ouverture vers l’Ouest, en cherchant notamment à se rallier à certaines organisations internationales. La Turquie devient un élément important de l’OTAN en constituant la frontière avec l’Union soviétique. Par ailleurs, le pays exprime son souhait de rejoindre l’Union européenne.

Les minorités ethniques et religieuses sous la République

À la fin de l’Empire ottoman, les Ottomans percevaient les minorités chrétiennes comme des agents de l’Occident susceptibles de provoquer la chute de l’empire. Le sentiment nationaliste turc est alors apparu, mêlant darwinisme, turcité et affirmation identitaire de l’islam. Consacré par Atatürk en 1923, ce nationalisme devient officiel : « l’État turc est « turc », centralisé, basé sur l’idée de la supériorité et la primauté des Turcs sur les autres peuples du pays qui vient de se constituer. Ce nationalisme s’affirme contre les non-Turcs, d’abord les Grecs et les Arméniens, puis les Arabes et les Kurdes. Un régime nationaliste assimilationniste qui accepte d’intégrer les autres tant qu’ils sont musulmans et ne mettent pas leur identité culturelle et linguistique en avant. Tout cela perdure. La question kurde, ainsi, s’insère dans cette continuité de logique assimilationniste, nationaliste et centralisatrice. »[10]. Sous la république d’Atatürk, il ne s’agit pas de renoncer aux diversités ethniques, mais de les contraindre à s’intégrer à l’unité nationale turque. Cela se fait par exemple par l’obligation de parler la langue turque, ou bien par l’éducation avec des manuels scolaires qui prônent une vision nationaliste et unitariste.

Bien que Mustafa Kemal Atatürk n’ait pas été directement impliqué dans le génocide arménien qui sévit en 1915 [11], la République a été fondée sur le silence vis-à-vis de ces massacres. Le président turc choisit de fermer les yeux sur ce qu’il s’est passé. En effet, le traité de Sèvres prévoyait la mise en jugement des responsables du génocide. Atatürk, toujours dans le même esprit nationaliste, souhaite ressouder la nation turque face aux Grecs et aux Occidentaux. Ainsi, il prend la décision de ne pas avoir recours à la justice.

La question kurde, quant à elle, suscite des tensions passionnées depuis la naissance de la République. Bien qu’ils soient musulmans, ils revendiquent la création d’un État qui leur est propre. Leurs revendications s’affichent donc clairement comme opposées à l’unité turque et à la turcité. Pour que les Kurdes participent à la guerre d’indépendance, Mustafa Kemal leur avait cependant promis l’indépendance. L’année 1923 marque un changement de directive et l’abandon de ces dires. À cette date, on contraint les Kurdes à abandonner leur singularité pour pouvoir accéder à certains droits. Face aux politiques ségrégationnistes, Ankara était persuadée qu’ils allaient migrer à l’étranger. Les Kurdes sont cependant restés en Turquie et, du fait des mouvements de révolte qu’ils ont organisés, sont rapidement devenus une menace interne. Avec l’instabilité née des coups d’État, des organisations de lutte clandestine sont apparues. C’est le cas du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), considéré comme une organisation terroriste par l’État turc. Ainsi, aux yeux du gouvernement turc, les Kurdes ne se dissociaient des Arméniens que religieusement. Ils ont tous fait face aux politiques discriminatoires les obligeant à renier leurs différences et à s’assimiler en tant que Turcs.

La communauté alévie est également victime de discriminations et d’attaques meurtrières à répétition. En tant que minorité religieuse hétérodoxe, fortement inspirée par le chiisme mais empruntant des éléments chamaniques ou bien zoroastriens, leur religion reste non reconnue officiellement. Bien que Recep Tayyip Erdogan se soit rendu plusieurs fois dans une cemevi, lieu de culte alévi, le pouvoir n’a jamais reconnu ces lieux comme des lieux de culte et ne les finance donc pas [12]. Les communautés alévies dénoncent même des tentatives du gouvernement de vouloir les convertir en construisant des mosquées dans leurs villages.

Les diverses minorités ethniques et religieuses en Turquie sont multiples. L’objectif n’est pas de toutes les recenser, mais d’offrir un aperçu de leur traitement dans la Turquie moderne et de comprendre la politique d’uniformisation et d’assimilation de Mustafa Kemal à leur encontre. La communauté juive est la dernière minorité qu’il semble pertinent d’évoquer. Bien que la démographie de la communauté juive en Turquie ne cesse de décroitre, ils restent un groupe dynamique qui fait vivre sa religion. Ils sont conscients de leur vulnérabilité en tant que minorité et se plient aux exigences du gouvernement, en apprenant par exemple le turc. Il semblerait que la politique gouvernementale ne révèle aucun antisémitisme officiel. Pour autant, on en retrouve dans la population civile, notamment dans les groupes d’extrême-droite. La minorité juive, bien qu’officiellement intégrée à la communauté nationale, constitue une cible privilégiée pour les partisans d’un islamisme radical.

Ainsi, les autorités turques ont nié la situation et ont banalisé la condition des minorités tout au long du siècle dernier. Il y a un vrai renoncement à accepter la diversité des peuples constituant la Turquie. Cela mène à des situations discriminantes. Ismet Inönü indiquait par exemple lors de la Conférence de Lausanne que « les Kurdes ne diffèrent en rien des Turcs, tout en parlant des langues différentes, ces deux peuples forment un seul bloc au point de vue de la race, de la foi et des mœurs »[13]. Ainsi, sous prétexte d’inclusion et d’intégration, les logiques ségrégationnistes sont justifiées. La République n’a pas « chassé » ces communautés mais les a forcées à devenir « Turcs ».

Les choix pris par Atatürk sont fondateurs et sont la source des tiraillements des décennies qui ont suivi. Les surmonter constitue l’enjeu principal de la Turquie de demain. La pluralité ethnique et religieuse qui constituait la Turquie en 1923 existe toujours et les blessures ne sont pas guéries. Quelle place occupent ces communautés dans la pensée collective aujourd’hui ? La Turquie est-elle réconciliée avec son passé ?

La mémoire collective en Turquie

Le candidat de l’opposition de l’élection présidentielle de 2023, Kemal Kilicdaroglu, s’est revendiqué publiquement alévi quelques jours avant que les citoyens ne se rendent aux urnes. Une déclaration qui relève certainement de la stratégie politique, mais qui brise tout de même un tabou. En effet, un siècle après la proclamation de la République, la communauté alévie reste stigmatisée et souffre d’une mauvaise réputation. C’est en réalité le cas de chaque minorité citée précédemment.

Dans une société en perpétuel mouvement et dotée d’intellectuels et d’artistes qui se revendiquent progressistes, la question de la mémoire collective vis-à-vis du génocide arménien et des discriminations ethniques et religieuses se pose. Outre les enjeux liés à la liberté d’expression pour dénoncer, c’est la perception du passé par la société turque actuelle qui importe énormément. La figure de Mustafa Kemal Atatürk revêt une singularité étonnante. Entre culte, fierté et reconnaissance infinie, ce sont ses valeurs datant d’il y a un siècle qui continuent d’irriguer la vie politique et sociétale aujourd’hui.

La Turquie face à son passé – ce qu’il en est de la mémoire collective

Le passé politique de la Turquie ne cesse de susciter de vifs intérêts de la part des Turcs. C’est aussi le cas des autres États qui sont en quête de vérité et de justice concernant les violations des droits de l’homme commises dans le passé. Peut-on affirmer aujourd’hui que la Turquie est en train d’accepter son passé ? Il semblerait surtout que, malgré quelques timides tentatives de reconnaissance d’anciennes violations des droits de l’homme, le cadre mémoriel relève d’un conservatisme majoritaire [14]. Cette nouvelle mémoire collective partagée serait approuvée par le gouvernement de l’AKP qui ne cesse de promouvoir des interprétations non critiques, conservatrices et nationalistes du passé. Face à l’attrait populaire de celles-ci, le silence est imposé aux historiens et intellectuels critiques. Cependant, des initiatives mémorielles non officielles remettent en permanence en cause l’appropriation hégémonique gouvernementale du passé.

En 2011, Recep Tayyip Erdogan présentait des excuses au nom de l’État turc pour le massacre de citoyens kurdes et alévis dans la province de Dersim (1937-1938)[15]. Accompagnées de procédures judiciaires, ces annonces sont sans précédent. Cependant, de nombreux intellectuels ont été traduits en justice pour « insulte à la turcité » car ils reconnaissaient le génocide arménien de 1915 [16]. Bien que la Turquie ait pendant longtemps été considérée comme l’archétype de l’amnésie sociale, des universitaires, des artistes, des hommes politiques ou encore des juristes, s’efforcent à présent d’affronter la réalité du passé. Qu’il s’agisse du massacre des Arméniens, des politiques discriminatoires à l’encontre des minorités non musulmanes, ou encore de la tuerie de Dersim, on observe une volonté de mémoire chez une certaine classe de la société turque. Cette partie de la société qui souhaite confronter son passé semble cependant se limiter à une minorité très éduquée et tournée vers l’Occident.

En 2006, paraissait une étude intitulée « Religion, société et politique dans une Turquie en mutation » [17] qui révélait à quel point une partie importante de la société turque avait encore du mal à accepter pleinement la diversité culturelle. Par exemple, à la question « Qui ne souhaitez-vous pas avoir comme voisin ? », les réponses données sont : un couple homosexuel (66%), une famille athée (49%), une famille grecque-orthodoxe (43%), une famille arménienne (42%), une famille juive (39%), une famille kurde (28%), une famille d’une autre confession (c’est-à-dire alévie pour les sunnites et inversement – 24%). De plus, 70 à 75% de la population est opposée au mariage de son enfant avec un non-musulman. On remarque ainsi une vraie division entre un « nous » et « les autres », soit entre la majorité de Turcs-musulmans-sunnites et toutes les formes de minorités (Kurdes, Alévis, non-musulmans…).

Cette mentalité qui persiste aujourd’hui, s’explique par le fort sentiment nationaliste mentionné précédemment. Un nationalisme qui a dirigé les élections présidentielle et législatives de 2023 et qui trouve sa source dans le « syndrome de Sèvres » [18]. La perception des minorités comme des éléments capables de menacer l’État turc continue d’engendrer des dérives.

Le génocide arménien reste quant à lui un sujet extrêmement sensible chez les Turcs. En 2007, des manifestations ont pris place après l’assassinat du journaliste arménien Hrant Dink par un ultranationaliste. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues d’Istanbul avec des pancartes sur lesquelles il était écrit « Nous sommes tous Hrant. Nous sommes tous Arméniens. ».

Presque deux ans plus tard, deux cents intellectuels mettent en ligne une pétition demandant pardon aux Arméniens pour les massacres de 1915. Cependant, la reconnaissance du génocide et la volonté de demander pardon au peuple arménien ne concerne qu’une petite minorité de Turcs, qui prennent de grands risques en menant ces actions.

En réalité, la majeure partie de l’opinion publique turque est persuadée, encore aujourd’hui, que ces crimes étaient justifiés. Les exterminations d’Arméniens reposaient sur la crainte unioniste de révoltes arméniennes qui menaceraient la sécurité intérieure du pays. Or, les études historiques montrent que dans les faits, les Arméniens n’étaient pas organisés, ne disposaient pas d’armes, et ces fameuses révoltes relevaient de l’autodéfense après le meurtre de dizaines de milliers d’entre eux [19]. Les Turcs continuent aujourd’hui de mettre en avant les massacres de musulmans que les Arméniens auraient commis dans l’est du pays, pour justifier le génocide. Cependant, les officiers et diplomates allemands [20] qui auraient été sur place ne mentionnent la mort que de 200 à 400 musulmans, chiffre plausible dans un contexte d’autodéfense [21]. De nombreux abus de langage, voire mensonges, ont permis de légitimer le génocide. Un exemple parmi tant d’autres : la « révolte de Diyarbekir » n’aurait jamais existé. Les documents officiels unionistes de 1917 ne retiennent comme unique chef d’accusation que la « détention d’armes » par les Arméniens [22].

Ce qui est important de comprendre aujourd’hui, c’est que ces discours sont restés ancrés dans la société turque. Une grande majorité des Turcs sont toujours persuadés que les Arméniens ont tout d’abord massacré les musulmans, ce qui aurait entraîné une réplique de la part du gouvernement ottoman. La censure persistante en Turquie, présente dans l’éducation, la presse, ainsi que le refus d’affronter le passé, contribue au manque de connaissance historique. Et comme « expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser » [23], tant que les Turcs restent soumis à cette ignorance ou continuent de justifier les actions de l’Empire ottoman, les Arméniens de Turquie resteront une minorité discriminée.

C’est ainsi que la Turquie a encore du chemin à parcourir pour accepter sa diversité culturelle. Le premier pas est d’accepter son passé, de libérer la parole et d’informer. Reconnaitre le génocide arménien semble un objectif lointain mais les prises de parole sur la situation des Kurdes ou bien des Alévis sont encourageantes.

Le kémalisme : un culte et une arme idéologique

On observe en Turquie, tout au long du dernier siècle jusqu’à aujourd’hui encore, une véritable vénération unanime de la figure d’Atatürk. Le kémalisme a été capable de s’adapter à un large éventail d’idéologies, ce qui a permis à Mustafa Kemal de résister en tant que figure unificatrice. Les critiques à son égard se font rares, voire peuvent être perçues comme illégales. Depuis les années 1950, des lois coercitives et relativement vagues interdisent d’insulter Atatürk et sa mémoire. De plus, les constitutions de 1961 et 1982 indiquent que les principes politiques d’Atatürk constituent la philosophie juridique directrice, cela rendant inconstitutionnel toute opposition envers les idées du père des Turcs.

La figure de Mustafa Kemal Atatürk a été imprimée sur tous les billets, des statues à son effigie décorent chaque ville de Turquie, ou encore le 10 novembre, jour de sa mort, est un jour de deuil officiel. Le kémalisme est donc devenu un véritable culte dans la société turque, jusqu’à se transformer en arme idéologique. Les nouvelles générations d’atatürkistes présentent d’ailleurs le kémalisme comme étant au-dessus des partis et de la politique.

L’armée s’érige en gardienne du kémalisme, ce qui lui confère d’ailleurs une extraordinaire légitimité au sein de la société. Dans les années 1990, les généraux redéfinissent alors le concept de sécurité nationale et identifient les islamistes et les Kurdes comme des ennemis potentiels. Le kémalisme continue aujourd’hui de diriger les politiques et les valeurs sociétales en Turquie. Critiquer des faits historiques qui se sont déroulés sous le gouvernement d’Atatürk revient à critiquer implicitement le père des Turcs. Hormis les restrictions de liberté d’expression qui se sont intensifiées récemment sous l’AKP, le renoncement à affronter la réalité historique de la Turquie s’explique également par un refus total de conférer des torts à Mustafa Kemal. Ainsi, mettre en avant les discriminations à l’encontre des minorités revient à défendre de potentielles menaces envers l’État turc, son unité et sa turcité, soit les valeurs établies par Atatürk.

Le kémalisme sert entre autres aujourd’hui d’argument politique parmi les partis majoritaires. Chaque parti se doit de vénérer Atatürk et d’adapter le kémalisme à son propre courant politique. Le CHP (Parti républicain du peuple – soit le parti kémaliste) estime évidemment que l’AKP remet en cause les fondements de la République en menant une politique trop à droite avec des tendances islamistes. Pourtant, bien qu’il soit possible de remarquer chez Recep Tayyip Erdogan une volonté de devenir une nouvelle version d’Atatürk en prenant sa place dans la mémoire des Turcs, il semble partager certains points communs avec le leader politique de 1923 : tendances autoritaires, ultra-nationalisme, volonté d’une Turquie forte et unie. Le président actuel et l’AKP sont eux aussi soumis au culte kémaliste malgré les critiques des camps adverses qui estiment qu’ils bafouent la mémoire d’Atatürk. Ainsi, aujourd’hui, ne pas être assez fidèle au père des Turcs et à ses valeurs constitue aujourd’hui une vraie attaque politique.

Tandis que les Arméniens, les Grecs et les autres groupes minoritaires chrétiens ne sont pas plus de 100 000 en Turquie aujourd’hui, les Kurdes quant à eux représentent 25 % de la population. Mais depuis un siècle, le nationalisme turc n’a jamais admis leurs revendications indépendantistes et autonomistes, qui restent d’actualité. Bien que quelques gestes d’ouverture, fondés sur la communauté de foi, aient été appréciés (le président Turgut Özal était Kurde lui-même, ou encore Recep Tayyip Erdogan menait des négociations secrètes avec le PKK lors de ses premières années au pouvoir), on constate un retour constant aux sources kémalistes en ce qui concerne l’insistance sur l’unité nationale. La Turquie continue de fermer les yeux sur son passé. Les résistances d’hier irriguent les problèmes de demain : les minorités culturelles et ethniques ne pourront être pleinement acceptées que lorsque le travail de mémoire sera complet et réel. Comme l’affirme l’économiste turc Ahmet Insel, « La non-résolution du problème kurde constitue le premier obstacle à la démocratisation de la Turquie ».

Une société constamment polarisée

Le traitement des minorités en Turquie s’inscrit dans une situation duale et conservatrice plus globale. Les défis et antagonismes qui existaient à la naissance de la République voulue par Mustafa Kemal n’ont pas disparu et continuent de façonner la vie politique et sociale. Il semblerait même que la politique de Recep Tayyip Erdogan les renforce, en polarisant constamment la société turque. Entre bras de fer politiques incessants, répression des oppositions, violences à l’encontre des minorités, poids de la tradition patriarcale et de la religion : la somme des contraintes conflictuelles est impressionnante.

Pourtant, dans le même temps, la société turque, riche de sa culture et de son passé, déborde de vitalité et de créativité grâce à ses écrivains, ses artistes et sa jeunesse. Ainsi, au milieu des dérives autoritaires, nationalistes et islamistes, une partie de la société choisit d’affronter le conservatisme ambiant pour affirmer ses idées et ses choix de vie. Istanbul, notamment, reste la ville du Moyen-Orient où tout est possible.

Une société contestataire

L’année 2013 marque un tournant majeur dans la vie politique en Turquie. Le mouvement populaire contre la destruction du parc Gezi a en effet révélé les multiples visages d’une société turque protestataire. Il a mis au jour la volonté d’une partie de la société turque de ne pas vouloir se laisser faire.

La protestation venait au départ d’une manifestation de petite taille opposée à la destruction du parc Gezi à côté de la place Taksim [24]. Des revendications initialement écologiques qui se sont élargies à un mouvement de contestation populaire face à la répression policière et au tournant autoritaire que le gouvernement prenait depuis quelques années. Le parc est devenu un symbole de protestation de tous ceux qui souhaitaient exprimer leur désaccord avec les politiques menées par l’AKP [25]. Bien que le mouvement soit très diversifié, on y retrouvait notamment des personnes politisées, des intellectuels et des activistes de gauche. Pour Eylem Özkaya-Lassalle, une enseignante-chercheuse à l’université Galatasaray, « Il y a des étudiants, des artistes, des gens qui travaillent dans le secteur de la communication, et des gens totalement apolitiques, déjà âgés, qui ne participent pas activement à la vie politique. Cela fait une population très variée. Mais il y a une interaction entre eux car les plus âgés sont sortis dans les rues pour protéger les plus jeunes. (…) Un savoir-faire est transféré. L’expérience des plus vieux est partagée, ils font appel au calme. » [26].

Ainsi, pendant deux semaines, la place Taksim et le parc Gezi ont été les lieux d’une expérience de contestation sans précédent en Turquie, réunissant des courants politiques divers.

Outre les revendications écologiques, si le mouvement protestataire a pris autant d’ampleur, même au-delà d’Istanbul, c’est qu’il constitue le rassemblement de refus d’un régime de démocratie autoritaire. La société civile a manifesté son désir d’être écoutée, d’être respectée dans sa diversité et dans la diversité de ses modes de vie, tout en réclamant davantage de démocratie participative. Il est important de souligner que les revendications de ce mouvement ne sont presque pas socio-économiques : les manifestants priorisent les mesures sociétales (consommation d’alcool, liberté d’expression, droit des femmes…). Ici, il s’agit donc d’un affrontement direct aux tendances conservatrices du gouvernement.

Il est évident que l’AKP utilisera par la suite les protestations de Gezi pour activer les milieux conservateurs musulmans. Les manifestants sont alors présentés comme des menaces intérieures, de la même manière que les minorités ethniques. Tout ce qui apporte du chaos et fragilise la paix sociale est considéré comme une atteinte à la turcité et à la sécurité nationale.

Ainsi, les événements de Gezi constituent le fer de lance d’une partie de la société contestataire. En 2021, par exemple, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à la suite du retrait de la Turquie de la convention d’Istanbul [27] pour dénoncer le patriarcat affirmé de l’État. Bien que les mouvements de protestation restent aujourd’hui fortement réprimés, notamment lorsqu’ils concernent des sujets opposés aux valeurs conservatrices du gouvernement de l’AKP, l’année 2013 a permis de mettre en lumière l’existence de cette partie de la société. À des niveaux de politisation différents, intellectuels, universitaires ou jeunes, ils affirment leur volonté de changement.

Il est important de préciser qu’après la tentative de coup d’État de 2016, le régime a accentué la répression à l’égard des progressistes et des critiques du pouvoir. Il est même légitime d’affirmer que la répression de Recep Tayyip Erdogan a frappé de manière massive et aveugle ces milieux. Journalistes, artistes, universitaires, syndicalistes ; les prisonniers se comptent par milliers. L’ONG Turkey Purge estime leur nombre à 80 000. De nouvelles prisons ont été construites spécialement pour accueillir les soupçonnés opposants au régime.

Istanbul underground

« Yeraltı » en turc, caractérise la contre-culture des grandes villes du monde anglo-saxon et de toutes les autres grandes villes où le mainstream culturel n’a pas mis la main sur toute forme d’expression culturelle [28]. Istanbul en fait partie avec le courant turc yeraltı composé de rock et de musique orientale, de films d’horreur très kitsch, ou bien de caricatures. Ce mouvement serait l’héritier underground des modernistes des années 1960 et niche principalement dans le quartier de Beyoglu. Pour ne citer que quelques-uns de ses artistes : Hakan Günday, Altay Öktay, Küçük Iskender, Birhan Keskin, ou encore Metin Kaçan.

Ce qui caractérise la culture underground à Istanbul, c’est la quantité inouïe de production artistique et culturelle dans le contexte d’une situation politique qui peut s’avérer chaotique, et où la censure est réelle. Il s’agit d’un courant peu connu, c’est d’ailleurs ce qui ferait son ADN d’après Philippe Dupuich et Timour Muhidine [29]. Les œuvres ne sont pas souvent visibles : elles se veulent non commerciales et heurtent les bien-pensants. Bien que traditionnellement ce sont les quartiers de Beyoglu, et de Kadikoy qui servent de refuge aux artistes, depuis 2013 certains préfèrent à présent la clandestinité pour se protéger de la censure. Ils se retrouvent ainsi dans les quartiers de Fenerbahçe, d’Eyüp ou de Tarlabasi. Leurs œuvres mélangent esthétique, audace, contestation humoristique et affranchissement des règles imposées par l’État.

Ainsi, à l’effigie des capitales culturelles et traditionnellement artistiquement underground, comme Londres ou Berlin, Istanbul héberge un nombre important de peintres, d’écrivains, de poètes, de photographes, qui font vivre leur art malgré les tendances gouvernementales conservatrices et patriarcales. Ces artistes d’affranchissent de la censure et s’adonnent à des critiques risquées.

Homosexualité et minorités de genre en Turquie

Une société très duale semble ainsi perpétuer en Turquie. Entre conservatisme et religion et démarches progressistes et contestations, qu’en est-il de la situation des homosexuels et des minorités de genre ? Dans un pays qui se retire de la convention d’Istanbul mais qui souhaite rejoindre l’Union européenne, participer à la Marche des fiertés constitue un réel risque.

Les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres n’échappent pas aux politiques conservatrices de l’AKP et sont également victimes de discriminations. Toujours dans cette logique de menace interne pour le pays, voire de perversion, leurs revendications sont au mieux ignorées, au pire victimes de préjugés et de comportements haineux. C’est pour cela que la plupart d’entre elles préfèrent se taire sur leur orientation sexuelle.

Quelques jours avant les élections de 2023, le ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu s’emparait de ce sujet : « Si nous perdons le pouvoir, qui nous remplacera ? Les pro-LGBTQ, ceux qui veulent légaliser le mariage entre personnes de même sexe »[30]. La question de l’homosexualité constitue ainsi un énième point de divergence lié à la religion, servant à diviser la société turque.

Depuis un défilé qui avait réuni plus de 100 000 personnes à Istanbul en 2014, les autorités turques ont peu à peu banni la Marche des fiertés. Celle-ci était interdite en 2023 mais des associations[31] ont bravé les circulés du gouvernement et ont tenu à se réunir. Le 25 juin 2023, des centaines de manifestants ont ainsi défilé dans les rues d’Istanbul en brandissant des drapeaux arc-en-ciel.

Le siècle républicain turc se caractérise ainsi par une fermeté vis-à-vis de la diversité culturelle qui découlait de l’Empire ottoman. Les divers gouvernements se sont illustrés par un nationalisme fort et une volonté d’unification du peuple turc, sous prétexte de sécurité interne. Les minorités ethniques et religieuses ont donc été contraintes de s’assimiler afin de ne pas être victimes de plus graves discriminations. Le nationalisme non-critique et conservateur du passé qui prévaut aujourd’hui, explique le biaisement de la mémoire du passé et le manque de connaissances historiques. Mais malgré la censure, une partie de la population souhaite ouvrir les yeux et s’affirmer face au conservatisme ambiant. Toute la complexité de la société turque réside ainsi dans cette polarisation constante, utilisée par les politiques, et marquée par des valeurs kémalistes qui seront difficilement abandonnées.

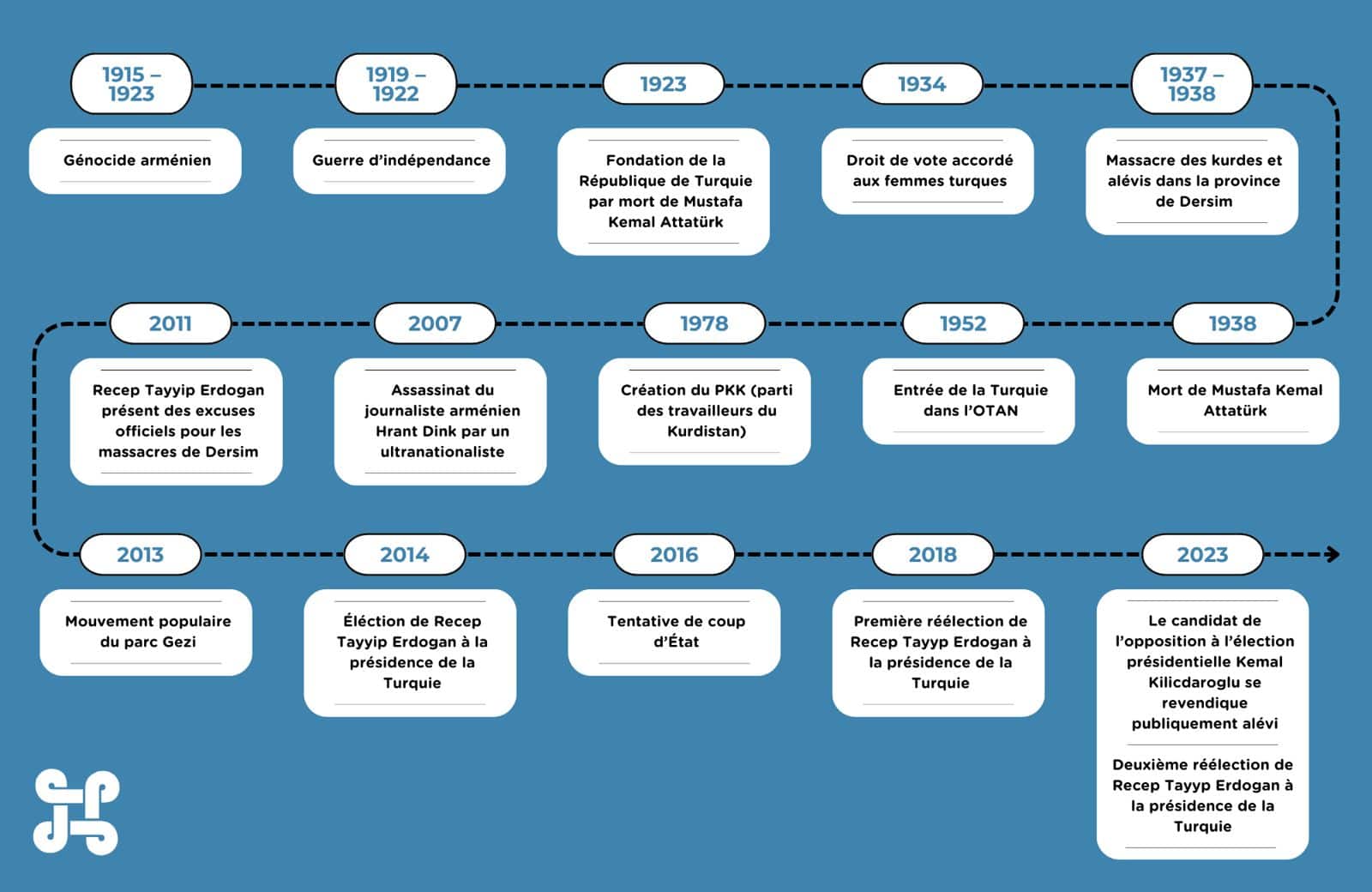

Quelques dates autour du centenaire de la République de Turquie.

Pour suivre l’actualité du pluralisme culturel et religieux en Turquie, abonnez-vous à notre veille hebdomadaire.

Notes

[1] Dans une logique d’assimilation culturelle pour avoir une Turquie homogène ethniquement et religieusement, Mustafa Kemal contraint des populations à la turquisation. Cela passe par l’obligation de parler la langue turque mais relève également d’une construction intellectuelle appuyée par le pouvoir qui refuse de voir la diversité ethnique du pays.

[2] Le parti de Mustafa Kemal, le CHP (Parti républicain du peuple) est parti unique pendant de nombreuses années. Le DP (Parti démocrate) est créé en 1946.

[3] La loi relative à la lutte contre la désinformation, dont l’initiative appartient à l’AKP, contient des dispositions de grande portée visant à contrôler le journalisme en ligne et les réseaux sociaux. L’opinion publique la nomme « loi de censure ». Son article 29 prévoit une peine d’emprisonnement d’un à trois ans pour la diffusion d’informations contraires à la vérité, cela réduisant à néant la liberté d’expression. (Analyse de Neslihan Çetin, doctorante en droit public à l’Université Paris Panthéon-Sorbonne).

[4] L’histoire politique de la Turquie est marquée par la récurrence de coups d’État (1960, 1971, 1980, 1997). Le dernier en date remontant à 2016 mais s’est soldé par un échec.

[5] Signé en 1920 entre les Alliés victorieux et l’Empire ottoman, le traité de Sèvres indique que l’Empire renonce définitivement à ses provinces arabes et africaines. Le traité prévoyait également d’imposer à l’Empire ottoman de sévères reculs territoriaux au sein même de l’Anatolie. La Thrace orientale, sauf Constantinople et ses abords, devait revenir à la Grèce. Une grande Arménie indépendante était reconnue, une province kurde autonome était créée et les provinces orientales passaient sous mandat de la France et du Royaume-Uni.

[6] Il prend ce nom en 1934 pour donner l’exemple à ses concitoyens : dans un objectif d’occidentalisation, il impose l’adoption de noms patronymiques. Atatürk signifie « Père des Turcs ».

[7] Propos de l’historien François Georgeon, rapportés par Ariane Bonzon dans Manière de Voir, « Le siècle turc, 1923-2023 ».

[8] Le fez, bonnet de feutre rouge, rond et sans bord, remonte à l’Empire byzantin. Au XIXème siècle, il permettait de toucher le sol de son front sans se découvrir, autorisant ainsi la prière musulmane tout en s’émancipant de l’image orientale du turban. En 1829, le sultan Mahmoud II, impose alors le port du fez à tous les dignitaires civils de l’Empire ottoman. Cette mesure s’inscrivait dans la politique de modernisation menée par l’Empire.

[9] Le Diyanet, ou la Présidence des affaires religieuses, est l’administration turque chargée de l’organisation et du financement de l’islam. Elle a été créée par Atatürk et bénéficie de l’un des premiers budgets publics.

[10] Propos de l’historien Özgür Türesay, rapportés par Ariane Bonzon dans Manière de Voir, « Le siècle turc, 1923-2023 ».

[11] Les chrétiens de l’Empire ottoman (Slaves, Grecs, Arméniens, Caucasiens, Assyriens…) étaient protégés sous condition de payer de lourds impôts. De sévères violences contre les Arméniens débutent dans les années 1890 après qu’ils aient réclamé des réformes et une modernisation des institutions. Après cet avant-goût de génocide, les Jeunes-Turcs et le sultan Mohamed V souhaitent une nation turque racialement homogène. En avril 1915, 600 notables arméniens sont assassinés sur ordre du gouvernement. C’est le début du génocide qui fera entre 1,2 et 1,5 million de victimes arméniennes, ainsi que 250 000 de la minorité assyro-chaldéenne et 350 000 chez les Pontiques, des orthodoxes hellénophones de la province du Pont.

[12] L’État turc finance les mosquées et verse un salaire aux 138 000 fonctionnaires religieux en 2022, tous reconnus comme musulmans sunnites (« Tensions. En Turquie, la minorité alévie à nouveau visée par des attaques », Courrier International, 09 août 2022).

[13] CONGIZ A. O., L’occidentalisation de la Turquie, Paris, L’harmattan, 1985, P. 126.

[14] Le concept mémoriel de conservatisme majoritaire en Turquie est avancé par le politologue Onur Bakiner (BAKINER Onur, « Is Turkey coming to terms with its past? Politics of memory and majoritarian conservatism », Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, 2013).

[15] À la suite d’un mouvement de rébellion des Kurdes dans la province de Dersim, les autorités turques procèdent à trois opérations armées qui entraînent le massacre et le déplacement de milliers de Kurdes.

[16] La jurisprudence a qualifié l’expression de « génocide arménien » comme étant une « injure à l’identité turque », passible de peine de prison sous l’article 301 du Code pénal. La seule formule admise est « le soi-disant génocide arménien ». Des écrivains, intellectuels, journalistes ont ainsi été traduits en justice pour avoir tenu des propos contrevenant à ce tabou dans l’espace public. On peut citer par exemple, le prix Nobel de littérature Orhan Pamuk, Yasar Kemal, ou bien la figure intellectuelle arméno-turque Hrant Dink.

[17] ÇARKOGLU Ali, TOPRAK Binnaz, Degisen Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset, TESEV Yayinlari, Istanbul, 2006.

[18] Le « syndrome de Sèvres » désigne une croyance populaire turque selon laquelle des ennemis internes et externes (notamment l’Occident et les minorités constituant la Turquie) conspirent pour affaiblir la République. L’historienne turco-américaine Fatma Müge Göcek décrit le passage progressif d’une peur originelle, ancrée dans la réalité historique, à un système de pensée largement paranoïde dans la Turquie kémaliste, qui se maintient aujourd’hui. L’identification et la désignation de l’ennemi sont au cœur du mécanisme. Les minorités ont ainsi tendance à être associées aux Européens et à la Russie, pouvant se transformer en ennemis intérieurs. La culture ottomane et sa tradition de mixité, ont amené les Turcs à leur perte et sont donc perçues comme suspectes.

[19] Le vice-consul allemand Scheubner-Richter évoquait clairement le 8 mai 1915 une pratique d’extermination alors qu’on n’y observe « aucune activité révolutionnaire ». Il précise quelques mois plus tard que la politique d’annihilation concerne l’ensemble des Arméniens de Turquie : « annihilation violente », et « anéantissement violent de tout un peuple ». Voir GUST Wolfgang, Der Völkermord and den Armeniern, 1993.

[20] En 1915, en pleine guerre mondiale, l’Empire allemand était allié de l’Empire ottoman. Il entretenait en Turquie une mission militaire très importante (jusqu’à 12 000 hommes). Longtemps sous-estimé, des travaux historiques récents ont permis de mettre en lumière le rôle de l’Allemagne. Alors largement au courant des plans de l’Empire ottoman, elle aurait même participé à la déportation. Ce n’est qu’en 2015 que l’Allemagne reconnait le génocide arménien.

[21] L’ambassadeur ottoman à Berlin mentionnait quant à lui, 120 000 à 180 000 victimes musulmanes. Une analyse contemporaine réalisée par l’historien Timuçin Binder précise par ailleurs, sur la base de recensements de 1914, qu’il était impossible que les bandes arméniennes puissent massacrer autant de musulmans à Van pour la simple et bonne raison qu’il n’y en avait pas autant. Il ajoute qu’il leur était impossible de les amener dans d’autres lieux alors que l’armée ottomane contrôlait la région.

[22] Les historiens ne sont pas unanimes concernant cette potentielle révolte kurde. Les discours diffèrent en fonction des sources.

[23] Déclaration de Manuel Valls concernant les attentats terroristes en France.

[24] Le gouvernement avait pour projet de remplacer ce parc par l’ancienne caserne ottomane de la place qui avait été détruite après la seconde guerre mondiale, avec pour objectif de la réinvestir en centre commercial. Le manque d’espaces verts étant un sérieux problème à Istanbul, des militants écologiques se sont rapidement opposés au projet urbain.

[25] L’AKP venait de mettre en place une série de mesures conservatrices : interdiction de la vente d’alcool après 22 heures, incitations répétées à un comportement plus « moral », une remise en question du droit à l’avortement ou à l’accès à la contraception, etc.

[26] GERMAIN Valentin, « Mouvement de protestation en Turquie : décryptage », Les clés du Moyen-Orient, 2013.

[27] La convention d’Istanbul est un traité obligeant les gouvernements à adopter une législation réprimant les violences domestiques et autres abus du même ordre, y compris le viol conjugal et la mutilation génitale féminine. Ce premier traité international, établissant des normes juridiquement contraignantes, concerne une trentaine de pays. Recep Tayyip Erdogan a annoncé en mars 2021 que la Turquie n’en ferait plus partie.

[28] Le photographe Philippe DUPUICH et l’écrivain Timour MUHIDINE ont collaboré pour sortit un ouvrage en 2022 intitulé Yeraltı Istanbul. Ils y présentent la culture underground de la ville en mettant en avant des artistes marginaux et leurs créations.

[29] « YERALTI ISTANBUL ou les « sales gosses » de la culture contemporaine », Le Petit Journal.com, juillet 2022.

[30] Propos rapportés par le quotidien de gauche Birgün, à l’occasion d’une rupture du jeûne de ramadan.

[31] Par exemple, l’association lesbienne Solidarité mauve.

Sources

« Télévision. L’annulation par Disney+ d’une série sur Atatürk fait scandale en Turquie », Courrier International, 23 août 2023.

« Tensions. En Turquie, la minorité alévie à nouveau visée par des attaques », Courrier International, 09 août 2022.

« YERALTI ISTANBUL ou les « sales gosses » de la culture contemporaine », Le Petit Journal.com, juillet 2022.

« Manifestations en Turquie après le retrait du pays de la convention d’Istanbul contre les violences faites aux femmes ». Le Monde avec AFP, mars 2021.

BAKINER Onur, « Is Turkey coming to terms with its past? Politics of memory and majoritarian conservatism », Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, 2013.

BALHAN Jean-Marc, « La Turquie et ses minorités », Études, P. 595 à 604, 2009.

BELKAÏD Akram, « Istanbul underground », dans Manière de Voir, « Le siècle turc, 1923-2023 », 2023.

BONZON Ariane, « D’une dictature éclairée à la démocratie menacée », dans Manière de Voir, « Le siècle turc, 1923-2023 », 2023.

BOZARSLAN Hamit, Histoire de la Turquie. De l’empire à nos jours, 2013.

BOZARSLAN Hamit, DUCLERT Vincent, KÉVORKIAN Raymond H., « Chapitre 2. La « trahison arménienne » ou comment légitimer un génocide », Comprendre le génocide des Arméniens, P. 165 à 194, 2015.

ÇETIN Neslihan. « La nouvelle loi turque criminalisant la désinformation : censure et interdiction de dissidence en ligne à l’approche des élections présidentielles et législatives ». JP Blog, novembre 2022.

DEREN Seçil, « Le kémalisme aujourd’hui », Outre-Terre, P. 145 à 156, 2005.

GERMAIN Valentin, « Mouvement de protestation en Turquie : décryptage », Les clés du Moyen-Orient, 2013.

INSEL Ahmet, BÉJA Alice, « Taksim, la fin de l’« exception turque » ? », Esprit, P. 202 à 206, 2013.

KAZANCIGIL Ali, « La Turquie face au génocide des Arméniens : de la négation à la reconnaissance ? », Politique étrangère, 2015.

MARCILHACY David, « Les Juifs sépharades de Turquie, une minorité sous presse », Outre-Terre, P. 379 à 386, 2005.

NOHRA Fouad, « Turcité, laïcité, islamité : le débat politique sur l’identité de la Turquie contemporaine », Société, droit et religion, P. 179 à 201, 2020.

SALAH HELALI Mohamed, « La question Kurde devant la Cour européenne des droits de l’Homme », Civitas Europa, P. 55 à 69, 2015.

SCHMID Dorothée, « Turquie : le syndrome de Sèvres, ou la guerre qui n’en finit pas », Politique étrangère, P. 199 à 213, 2014.

Source académique

Source académique